波利亚指出:“只要数学的学习过程能反映数学的发明过程的话,那么就应该让合理的猜测占有适当的位置。”因此在教学过程中要十分重视让学生大胆猜测、动手实践。

下面是《圆的面积》教学的一个环节:

师:同学们,你们使用过哪些方法探究长方形、平行四边形、梯形、三角形的面积计算方法?

生1:用数方格的方法知道了长方形的面积可以用长乘宽计算得到。

生2:在研究三角形和梯形的面积计算方法时已经不用数格子的方法了,用拼平行四边形的方法进行探究。

师:通过测量相关条件,计算得到的图形面积才是比较精确的。面对这样一个圆,你又有什么猜想呢?

生1:是否也能用割补的方法把这个圆转化成刚才的那些图形?

生2:圆是曲线状,两个圆拼不出基本图形,只能分割了。分割成什么样的图形?然后拼成什么样的图形?请大家帮我想办法。

生3:应该可以转化的,怎么分是关键。

师:真聪明,为你们自豪。分割成什么图形呢,我们共同出谋划策吧。

师:如果让你从长方形、平行四边形、三角形、梯形中挑选一种图形做拼图试验,你将选择哪一个?

生1:选长方形,拼和算都方便。

生2:选平行四边形,有尖角。长方形只有直角,难变化。

生3:我选三角形,因为三角形可以拼成这几个中的任何一个图形。

师:你真棒!那圆形如何分割成三角形呢?不可能……真的吗?请看钟面。

师:除了有圆这个封闭图形外,能借助想象力再找个封闭图形吗?

生1:如果把时针和分针延长到钟的边上就是扇形了。教师出示准备好的图形:

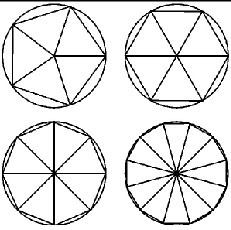

生2:有“三角形”了。那个小扇形可以看作近似的三角形。扇形越小越接近三角形。

生3:分的份数越多,那弯的一条边拼在一起就越接近直线。

师:表述得很清晰,能证实一下吗?试一试。

接着小组间猜一猜、画一画、剪一剪,证实了猜测。“三角形”使探究的瓶颈被突破了,学生探索的情绪一下就高涨了。接着小组合作顺利得到圆面积的计算方法。

《圆的面积》传统的教法是:从4等份拼成的不规则图形到32等份能拼成的一个近似长方形,从中感悟“极限”。最后得到长方形的长等于圆周长的一半,宽就是圆的半径,长方形的面积相当于圆的面积,推导出圆的面积公式。让学生探索的教学过程是对传统教学的突破,关注知识的形成过程,让学生在获得知识与结论的同时培养了学习能力,提升了思维能力。因此,让学生大胆猜测、主动探索,在数学教学中就表现出以下一些优势:

一、思维发展的深刻性

知识的本身并不重要,重要的是数学思想和方法,这才是数学的精髓。圆面积教学突破点放在让学生明白“转化”的重要,精彩在于怎样引导学生去“转化”。在学生迷惘时教师运用钟面这一道具,让学生观察,借助想象力发现:两条半径和圆上的一段弧线围成的图近似于三角形,引导学生去思考问题。学生在与同伴的交流过程中领悟“极限”思想,思维在交流中得到启发,并得到发展。

教师面临一个个学生自发生成的问题情境,不急于给出答案,而是适时地让学生思考、讨论,进行大胆的直觉判断和猜想。整个学习过程是“猜想——验证”的过程,是发现问题和解决问题的过程。学生在观察、猜测、操作、验证、归纳的过程中理解数学问题是怎样提出的,结论是怎样得到的。

二、学习过程的主动性

引导学生成功地回忆“转化”法,顺势让学生自己提出猜想,产生探究的欲望:“可以用移补的方法吗?”“分割成什么图形?”“圆的面积有计算公式吗?”……充分体现了学生学习的主动性与内驱性。由于问题的驱动,学生的好奇心被充分调动起来,为他们随后展开探究活动作好了铺垫。 学生的一句话“请大家帮我想办法”充分表露了学生的求知欲望。

三、学习情感的互动性

曲线围成的圆与三角形缺乏直观联系,在学生迷惘时,老师拨动了时针,学生的思维受到了启发。学生把小扇形想象成“三角形”时,教师及时提出了“你们能证实一下吗”。在学生由感而发产生猜测时,教师由衷地表扬学生“真有智慧,为你们自豪”。整个学习过程中师生相互欣赏,印证了情感与需要具有相互制约的规律。寻求圆面积计算方法的过程与学生主观需要相符合,特别是近似三角形的发现让学生探究的心理得到了满足。