在科学信息技术飞跃发展的今天,多媒体不仅具有对文字、图像和声音综合处理的能力,还具备推理、演绎和交互的能力。在课堂识字教学中,通过多媒体创造生动有趣的情境,给学生提供多感官的刺激,这样可以加强信息的传递,从而优化识字教学,提高识字效率!

一、 利用多媒体,呈现汉字字体的演变过程,进行轻松识字

汉字根植于华夏,是中华民族古老文化的象征,而识字教学又是我们文化教育的重要基石,因此我们必须高度重视这一教学。教学中,我们不能单纯地传授汉字的音形,更要让学生了解汉字的演变过程。针对低年级学生的心理特点,我们可以利用多媒体,将实物、古文字、现代汉字逐步一一对应起来展示。

比如教学“龟”这个字时,首先动画出示一只正在爬行的乌龟,伴随着音乐,一只色彩鲜明的乌龟逐渐变成“龟”的象形字,继续演变为现在的“龟”字,学生看到这些奇妙变化,一个个脸上露出强烈的好奇表情,主动识字的欲望一下子被激发出来,争先恐后地说:“这个字像乌龟!头、尾、四肢及甲壳都像!”教师这时趁热打铁来教学生“龟”字的笔顺。这一由形象到抽象的过渡,使原本抽象的汉字也变得具体可感了。

再比如教学“笑”字,传统的教学只告诉学生上面是个“竹”,下面是“夭”。我们可以利用多媒体手段进行“笑”字教学,先由投影出示一个卡通脸谱,然后依次将眼、眉演变成“竹”字头,将鼻子演变成“撇”,将嘴演变为“一”,脸谱笑时两个嘴角也演变为“撇”和“捺”。转眼一个“笑”字出现了。妙趣横生的卡通人物令学生开怀大笑,学生们在艺术的感染、熏陶、启迪下,轻松快乐并且不知不觉地记住了这个字的形,掌握了这个字的义,达到了事半功倍之效。

二、利用多媒体,创设丰富多彩的情境,达到巧妙识字

人的情感总是在一定情境中产生的。创设丰富多彩的情境,让学生在课堂中动情,心为之动,识字教学就能在最自然轻松的状态中达到预期目标。

孔子说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”“乐之”是一种积极的学习状态,运用多媒体技术可以让学生“乐之”。如教学《升国旗》一课时,首先播放课件:在庄严的国歌声中,五星红旗徐徐升起,在蓝蓝的天空中飘扬。学生的爱国热情被激发出来了。同时画面的旁边出示课文:“五星红旗,我们的国旗。国歌声中,高高升起。我们立正,向您敬礼。”其中“升,高……”这些生字用红色凸显出来。学生看着画面,听着声情并茂的配乐诵读。听读完毕后,再学习生字,这样从看图听音学文,自然过渡到识字教学,学生兴致盎然,印象深刻。

三、利用多媒体,变换多种形式的反馈练习,从而巩固识字

针对小学生记忆较快,以及“艾宾浩斯遗忘曲线”的特点,要想使小学生一个汉字牢记于心,还必须通过多种的反馈练习方式,强化记忆。多媒体技术一个显著的特点就是交互性。只要设计了程序,就可以进行多种形式的反馈练习。

(一)比较形声字

汉字中有许多字都是形声字,形声字由意符、声符两部分组成。一个意符,一个声符,是形声字构成的基本形式,一形一声是形声字的基本构成规律。掌握形声字的构成规律,我们就容易辨别形近字的异同了。如“钉、叮、盯”这些形近字,让学生明白叮人是用嘴的,所以是“口”字旁的“叮”;铁钉是金属,所以是“钅”字旁的“钉”;用眼睛直视着对方,所以是“目”字旁的“盯”。将这些偏旁,通过多媒体鲜亮色彩的闪动,突出汉字部件及部位,加深了学生的感官刺激,学生很快学会了利用部件来识记合体字,强化了记忆,懂得了汉字的识记是有捷径可走的,而不是一笔一画的零星记忆,简化了儿童识字的心理过程。

(二)变换偏旁

如根据“青”字设计动画:晴=(日)+(青),然后拓展训练:( )=( )+青。

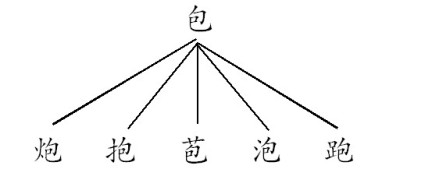

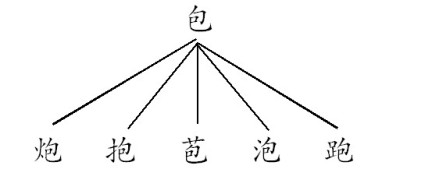

还可以换成这样的形式进行训练,先出示声旁,如“包”字。让学生以这个字为母体,繁衍出另外一些字。格式可以设计为:

学生举一反三,触类旁通。这样的巩固练习,扩大了识字量,又促进了自学能力的形成。

(三)拆拼合体字

爱玩是儿童的天性。我们可以利用多媒体,在教学实践中创设丰富多彩的游戏情境学习汉字。把生字放到不同的情境和语境中,以有趣的形式让学生自主操作,开展“找朋友”游戏。如:“树、秋、架、雷、趣……”这些字,老师先将这些字的部件分散开来,然后让学生扮演“好心人”帮助这些生字朋友把它们的“孩子”找到一起。学生的爱心被激发出来,个个争着要做“好心人”帮助这些生字朋友找到它们的“孩子”。这样不仅提高识字效率,更让学生身心获得了愉悦。

实践证明,利用多媒体进行识字教学,减化了记忆强度,促进了思维迁移,有利于培养学生的认知策略,还可以激起学生去探索汉字世界的欲望。