智慧教育概念与内涵的中国化

一、智慧教育概念在中国的起源与发展

目前我国学术界对智慧教育概念的起源主要有三个观点。

智慧释义说 智慧与智力不同,智慧表达智力器官的综合终极功能,与“形而上之道”有异曲同工之处;智力则谓“形而下之器”,是生命的一部分技能。在我们的日常生活中,智慧体现为更好地解决问题的能力。这一观点体现了从发展智力的教育到发展智慧的教育的转变。

大成智慧说 大成智慧是以科学的哲学为指导,把理、工、文、艺结合起来走向大成智慧的过程。简要而通俗地说,就是“集大成,得智慧”。这一观点强调发展综合性、创新性的教育。

IBM说 2008年11月IBM提出“智慧地球”“智慧城市”等概念,并描述了智慧教育的五大路标:学生的技术沉浸,个性化、多元化的学习路径,服务型经济的知识技能,系统、文化和资源的全球整合以及教育在21世纪经济中的关键作用。这一观点是基于物联化、互联化、智能化技术创造的一种新的教育形态。

从以上三个观点我们能够发现,中国所谓的智慧教育与国际通用的“Smart Education”有一定的区别,似乎更适合翻译为“Wisdom Education”。

中央电化教育馆原馆长王珠珠对智慧教育的界定是:“智慧教育是信息化发展的高级阶段,是机器智能和人类智能协同下的教育,是以学习者为中心的教育。智慧教育以先进的教育理念为指导,运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术,对资源配置、学习环境、学习内容、教学方法、教育评价和教育管理流程进行优化创新,形成了以个性化学习环境、多样化学习模式和现代教育制度三者相互影响和相互支撑的教育新形态。”她还对这一概念进行了辨析,提出“智慧教育是人机双向支撑和增强的教育,可以帮助人类更好地应对变革,提高学习者学习的针对性、有效性和生存发展的适应性”“智慧教育是新技术革命和产业变革背景下的教育新价值取向”等观点。

北京师范大学黄荣怀教授通过对现代教育系统的构成要素进行逻辑演绎,得出智慧教育系统包括智慧学习环境、新型教学模式和现代教育制度三重境界,并提出智慧教育系统的智慧特征图谱。智慧教育的本质特征是学习环境的感知性、学习内容的适配性、教育者对学生的尊重和关爱、受教育群体之间的教育公平性、教育系统要素的有机整合及其和谐关系。具体而言,首先,学习环境的感知性和学习内容的适配性属于智慧学习环境的范畴,而智慧学习环境的主要功能是传递教育系统的“智慧”。其次,在新型教学模式下,学生的差异和多样性特征得到尊重,从而促进学生轻松、投入和有效地学习,其核心是启迪学生的“智慧”。最后,应用大数据来分析和动态模拟学校布局、教育财政、就业渠道、招生选拔等教育子系统及其关系的演变过程,为国家教育制度、学校管理制度及教学制度提供改革方案和决策依据,全面创新人才培养制度,其根本目的是形成现代教育制度,以孕育人类“智慧”。

中国教育科学研究院院长李永智认为,智慧教育是质变发展于数字信息时代教育新形态。这种教育新形态,新在五个方面。一是重塑教育体系。在遵循教育规律和人才成长规律基础上,通过现代科技全面融入赋能与驱动,智慧教育历史性实现个人发展和社会发展的全面高度统一,为每个学习者提供适合的教育,为社会发展提供系统性人才支撑。二是更新教育理念。建立人人皆学、处处能学、时时可学的高质量个性化终身学习体系。三是创新教育内容。围绕发展素质教育,培养高阶思维能力、综合创新能力、终身学习能力,重塑教育内容。四是变革教育模式。融合物理空间、社会空间与信息空间,创新教育教学场景,人技协同,建构教与学新范式。五是优化教育治理。以数据治理为核心、数智技术为驱动,优化再造流程,提升教育的效果、效益和效率。李永智强调,智慧教育既是教育数字化转型的大目标,也是人们对其形成和建构过程的价值期待。

笔者从2012年开始研究智慧教育,并根据自己的理解定义了智慧教育:智慧教育的真谛就是通过构建技术融合的生态化学习环境,通过培植人机协同的数据智慧、教学智慧与文化智慧,本着“精准、个性、优化、协同、思维、创造”的原则,让教师能够施展高成效的教学方法,让学习者能够获得适宜的个性化学习服务和美好的发展体验,使其由不能变为可能,由小能变为大能,从而培养具有良好的人格品性、较强的行动能力、较好的思维品质、较深的创造潜能的人才。如果要用一句话来概括,就是“智慧教育是通过人机协同作用以创变教学过程与促进学习者美好发展的未来教育范式”。笔者与团队成员还提炼出了智慧教育的六大特征(精准、个性、优化、协同、思维、创造)和六大设计原则(无缝联通学习空间、敏捷感知学习情境、自然交互学习体验、精准适配学习服务、全程记录学习过程、开放整合数据资源)。

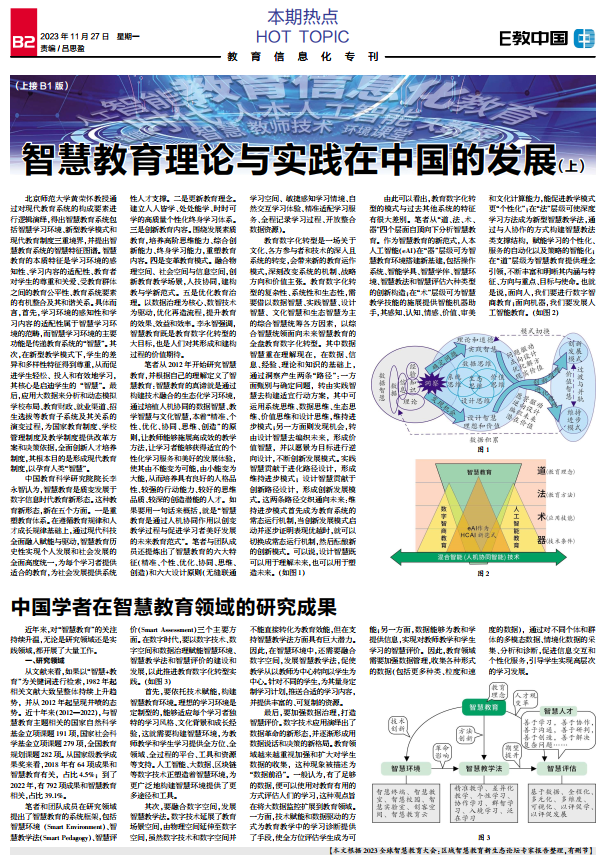

教育数字化转型是一场关于文化、各方参与者和技术的深入且系统的转变,会带来新的教育运作模式,深刻改变系统的机制、战略方向和价值主张。教育数字化转型的复杂性、系统性和生态性,需要借以数据智慧、实践智慧、设计智慧、文化智慧和生态智慧为主的综合智慧统筹各方因素,以综合智慧统领面向未来智慧教育的全盘教育数字化转型。其中数据智慧重在理解现在,在数据、信息、经验、理论和知识的基础上,通过洞察产生两条“路径”:一方面甄别与确定问题,转由实践智慧去构建适宜行动方案,其中可运用系统思维、数据思维、生态思维、价值思维和设计思维,维持进步模式;另一方面则发现机会,转由设计智慧去编织未来,形成价值智慧,并以愿景为目标进行逆向设计,不断创新发展模式。实践智慧贡献于进化路径设计,形成维持进步模式;设计智慧贡献于创新路径设计,形成创新发展模式。这两条路径交织通向未来:维持进步模式首先成为教育系统的常态运行机制,当创新发展模式启动并逐步证明表现优越时,就可以切换成常态运行机制,然后酝酿新的创新模式。可以说,设计智慧既可以用于理解未来,也可以用于塑造未来。(如图1)

由此可以看出,教育数字化转型的模式与过去其他系统的特征有很大差别。笔者从“道、法、术、器”四个层面自顶向下分析智慧教育。作为智慧教育的新范式,人本人工智能(eAI)在“器”层级可为智慧教育环境搭建新基建,包括操作系统、智能学具、智慧学伴、智慧环境、智慧教法和智慧评估六种类型的创新构造;在“术”层级可为智慧教学技能的施展提供智能机器助手,其感知、认知、情感、价值、审美和文化计算能力,能促进教学模式更“个性化”;在“法”层级可使深度学习方法成为新型智慧教学法,通过与人协作的方式构建智慧教法类支撑结构,赋能学习的个性化、服务的自动化以及策略的智能化;在“道”层级为智慧教育提供理念引领,不断丰富和明晰其内涵与特征、方向与重点、目标与使命。也就是说,面向人,我们要进行数字智商教育;面向机器,我们要发展人工智能教育。(如图2)

中国学者在智慧教育领域的研究成果

近年来,对“智慧教育”的关注持续升温,无论是研究领域还是实践领域,都开展了大量工作。

一、研究领域

从文献来看,如果以“智慧+教育”为关键词进行检索,1982年起相关文献大致呈整体持续上升趋势,并从2012年起呈现井喷的态势。近十年来(2012—2022),与智慧教育主题相关的国家自然科学基金立项课题191项,国家社会科学基金立项课题279项,全国教育规划课题282项。从国家级教学成果奖来看,2018年有64项成果和智慧教育有关,占比4.5%;到了2022年,有792项成果和智慧教育相关,占比39.1%。

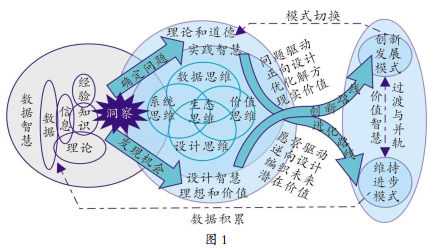

笔者和团队成员在研究领域提出了智慧教育的系统框架,包括智慧环境(Smart Environment)、智慧教学法(Smart Pedagogy)、智慧评价(Smart Assessment)三个主要方面。在数字时代,要以数字技术、数字空间和数据治理赋能智慧环境、智慧教学法和智慧评价的建设和发展,以此推进教育数字化转型实践。(如图3)

首先,要依托技术赋能,构建智慧教育环境。理想的学习环境是定制型的,能够适应每个学习者独特的学习风格、文化背景和成长经验,这就需要构建智慧环境,为教师教学和学生学习提供全方位、全领域、全过程的平台、工具和资源等支持。人工智能、大数据、区块链等数字技术正塑造着智慧环境,为更广泛地构建智慧环境提供了更多途径和工具。

其次,要融合数字空间,发展智慧教学法。数字技术延展了教育场景空间,由物理空间延伸至数字空间,虽然数字技术和数字空间并不能直接转化为教育效能,但在支持智慧教学法方面具有巨大潜力。因此,在智慧环境中,还需要融合数字空间,发展智慧教学法,促使教学从以教师为中心转向以学生为中心。针对不同的学生,为其量身定制学习计划,推送合适的学习内容,并提供丰富的、可复制的资源。

最后,要加强数据治理,打造智慧评价。数字技术应用演绎出了数据革命的新形态,并逐渐形成用数据说话和决策的新格局。教育领域越来越重视加强和扩大对学生数据的收集,这种现象被描述为“数据前沿”。一般认为,有了足够的数据,便可以使用对教育有用的方式评估人们的学习,这种观点旨在将大数据监控扩展到教育领域。一方面,技术赋能和数据驱动的方式为教育教学中的学习诊断提供了手段,使全方位评估学生成为可能;另一方面,数据能够为教和学提供信息,实现对教师教学和学生学习的智慧评价。因此,教育领域需要加强数据管理,收集各种形式的数据(包括更多种类、粒度和速度的数据),通过对不同个体和群体的多模态数据、情境化数据的采集、分析和诊断,促进信息交互和个性化服务,引导学生实现高层次的学习发展。