人工智能对未来教育的影响

一、人工智能促进未来教育发展研究

随着技术的不断更迭,以元宇宙、ChatGPT等为代表的数字技术正加速着人工智能的突破升级,具备了面向通用人工智能(AGI)的特征,在众多行业领域表现出了广泛的应用潜力,也对人力资本的质量与供给提出了新需求,使人工智能与人力资源之间的相互依存关系产生了前所未有的张力。教育作为向社会输出人力资本的主阵地,面对不断涌现的人工智能技术浪潮的冲击,它所承载的育人使命变得更具挑战性。尤其是作为工业化时代产物的现代学校,依然以规模化地培养适合社会生产需求的人才为目标,其教育内容的知识与形态、教育系统的体制和机制以及作为教育实施机构的学校等,在人工智能愈发凸显的创新人才挖掘和培养需求下,都面临着前所未有的压力。ChatGPT所代表的这一波人工智能技术,正在展现其几乎无所不知的知识掌握能力。教育作为社会生态系统的组成部分,需要重新定义知识形式、教师与学生身份角色、学校职能、教育服务目标等要素的内涵;需要拓展学校作为教育实践主阵地的内涵和外延;需要探究未来教育体制的变革与发展;需要提升教育在知识创造与传播、人才培养、文化传承与创新等方向上的功能。

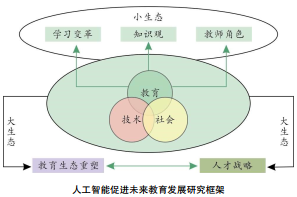

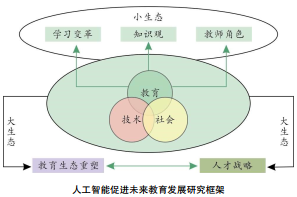

我的团队从“技术—社会—教育”三个关键要素互为促动的生态视角开展研究,构建了人工智能促进未来教育发展研究的框架(如下图)。我们采用双向互动的视角,即站在社会生态视角看教育子系统(由外往内看教育),以及从教育子系统看社会生态(由内往外看社会)。由外往内看,是从人类社会发展的历史视角,剖析“技术—社会—教育”系统的复杂关系,探索人工智能时代以创新作为人才培养转向的战略,聚焦于人工智能对未来人才培养的新需求,以及教育领域对这种需求的战略性和重塑性的思考;由内往外看,是教育作为社会生态系统的组成部分,在人工智能的推动下如何与经济、政治、文化、科技等诸多因素互动形成一种生态平衡及共生发展,同时也对教育子系统内部构成要素间的共生关系产生影响。所以,在“技术—社会—教育”的大生态中,由外往内看教育是技术加速社会变革,引发人才培养转向,推动教育变革,提前布局人才战略,以在技术和教育竞逐中获得发展主动权;由内往外看社会是教育也需要进行生态重塑,实现自身的系统性变革,以响应社会人才培养的新需求。我们还关注以创新作为教育核心目标,看教育—科技—人才共生中的教育何为,也就是站在教育子系统,深度剖析人工智能对教育的直接影响。用教育生态的术语来说,从属于社会生态的教育子系统本身,也深受人工智能技术变革的影响。在研究框架中,我们关注的是技术促进教育变革的三个核心问题:第一,教什么,即人工智能对教育中的知识观带来了怎样的颠覆?教育应如何应对?第二,怎么教,即人工智能对人的学习产生了哪些变革性影响?在规模化教育的现实背景下,人工智能所带来的个性化学习为什么可能,以及需要在怎样的条件和机制下才能实现?第三,谁来教,即在几乎无所不知的人工智能的碾压下,如何重新理解教师工作、重构教师角色?

基于这一框架的研究,我们认为,人工智能促进未来发展过程中一个非常重要的观点就是知识观的改变和更新。我们认识到人工智能技术将彻底改变知识生产周期以及知识生产方式,对知识生产及知识获取都将带来深刻影响。这种影响加剧了教育在知识继承与知识创造之间的矛盾。培养能够胜任不可知未来的人才,需要知识创造的能力,即需要通过对“教什么”的知识内涵的拓展,创新对教学内容的理解,以挖掘和培养面对不可知未来具有创造力的人才。

二、人工智能重塑人类知识观

人类知识生产在历史上经历了一个缓慢的过程,而真正的知识增速是从近一两百年开始的。人工智能崛起,凭借智能算法获得了自我学习能力,使得机器对知识从“人工植入”式被动接受,演变为类人的知识建构,将知识创造从有限条件拓展到无限可能。人工智能对知识生产的介入进一步拉陡了知识的增速斜率。同时,知识增速的变化也体现了机器“智能”的参与,进一步改变了知识生产的视野。机器被“植入”人类的知识,模拟人的思维,变得能够自动生产原本需要通过实践、认知和顿悟才能获得的知识。然而,虽然人类能够通过感知、经验归纳与规律提炼来生产知识,但人类在知识生产和对知识的解读方面仍存在一些局限。

首先,人类感知和处理信息的能力是有限的。注意是人感知、认知和思维的基础。知识的解读以注意为前提。然而,注意力的有限性主要表现在三点:第一,注意力能量有限,注意力只能分给有限数量的任务,如果分配给过多的任务,就会降低活动效率和质量;第二,注意力空间有限,在有限的范围内只能执行有限的任务;第三,注意力活力有限,人的主要精力每次只能执行一种主要的任务。而且在信息处理机制上,人脑是一种串行信息处理系统而非并行信息处理系统,即人脑处理信息的过程是顺序进行的,在一定时间内只能执行一个信息处理过程,而不能同时执行多个信息处理过程。

其次,人类从信息感知到知识组织的转变中受到限制。将具体的感知转化为抽象概念的能力主要基于语言过程。感知符号与语言符号在理论上是不同的,感知接收到的符号是直接输入的,而语言符号是以编码或基于语言的输入来传输的。然而,语言符号是非模态的、抽象的、倾向于标准化经验的,需要人类独立于环境做出决策。尤其互联网用户数量迅速增加,其中,大部分人寻找信息的方法带来了与感知密切相关的新问题;同时,互联网搜索结果又让用户面临决策。但是,人类的感知注意力不能一直集中在大量信息上,并且感知取决于个人经验、先验知识、认知或个体的符号系统。所以,人类的知识组织能力受限于语言符号和自身感知注意力水平。

再者,在科学知识生产方面,科学共同体存在“领地”现象。科学研究者在文献检索和引用方面存在潜在的偏好,这就会导致知识的产生具有主观性。科学研究者倾向于那些有成功历史背景的研究者的观点,习惯围绕着一个既定的知识中心开展验证,趋向于“热门话题”。因此,随着新论文的发表,科学家与对应研究要素和观点之间的关联也随之增加。大多数新的联系只存在于相隔一两步的事物之间。当科学家选择新的研究主题时,他们更喜欢选择与他们当前的专业知识或合作者的专业知识直接相关的事物。这种科学研究结构可能会限制未来的知识生产。

从大众知识生产角度来看,社交媒体的普及加速了人类知识解读的两极分化。社交媒体创造了一个巨大的、分散的网络。每个人的思考和行为方式不仅取决于个人动机或特征,还取决于实际环境,包括个体认识的其他人以及他们之间的关系。人们对信息的解读、信息价值的感知受到个体知识水平、信息本身的效价和社交网络结构的综合影响。而且信息的效价对高领域知识水平个体解读信息的影响小于对低领域知识水平个体的影响。知识对个体信息价值感知的调节作用因其所属社交网络的密集性和稀疏性而异。在此基础上,点对点信息共享的爆炸性增长加速了人们对信息解读的两极分化。

然而,人类的知识生产所面临的局限,随着人工智能技术对知识生产流程的介入逐渐被突破。一是在知识生产主体上,人工智能参与知识生产使得人类不再是知识生产的主角,人类知识生产局限可以被人工智能支持的知识生产逻辑所弥补。通过与人类的协同,在知识生产活动中涌现出“自动化智能助手”“机器科学家”“人机共同体”等人工智能重塑的知识生产主体。二是在知识生产生态上,人工智能支持的科学知识生态系统,要求知识生产过程和结果透明化、知识生产者必须具备特定素养等,这些变化将会大幅减弱科学共同体的“领地”程度。三是知识生产将实现科学飞跃,各个领域均可使用人工智能实现行业的智能化发展。特别是在教育领域,各种智能化学习工具使学习者接触到科学知识生产的可视化概念,这为大众知识生产创造了机会。

随着人工智能技术的加速推动和发展,教育的发展战略、前瞻性谋划,越发时不我待。此外,教育又是具有传承性的。当知识生产发生急遽改变时,相应的教育方式也必然发生改变。在现代科技发展的推动下,知识生产的方式越来越呈现出一种新型的制造生态,体现为知识不再是作为成品进入教育领域,而是以文化输出的形式对社会发展作出贡献。相应地,教育所发挥的知识传承功能,不应再局限于作为历史经验的知识传播上,而应着重在互动中进行知识创造。随着人工智能推动知识的指数级累增,知识生产方式更是体现出群智协同创新的特征,催生了人机协同的知识生产方式。在此冲击下,教育对人类知识的使命,兼具了历史传承、人际共创以及人机共创的多重特征。我们需要考虑如何使校园内的知识“活”起来,呼吁学校打开大门,不再只是将印在书本上的静态知识作为学校所教的知识,而是要将生产过程中的知识和生产中正在运用的知识都纳入教育体系。

随着信息技术的快速发展和互联网的普及,一种全新的教育模式——开环(开放)教育逐渐崭露头角。它以独特的特点和灵活的实施方式吸引了越来越多的关注。知识不再只是作为“成品”进入教育领域,而更多是在互动中实现知识的创造。

在这一趋势下,学校所教知识也应从“罐装”走向“生鲜”。在学校教育中,不仅应该将掌握的知识“带出去”运用于生产实践,还应该将科学实验、技术应用方面正在被创造的知识“带进来”助力课堂教学。

例如,“天宫课堂”演示的相关物理知识,教师可以在课堂中同步开展教学,将科学实验运用于课堂教学。又如,将增强现实、人工智能等新技术引入课堂教学,能够提高学生的学习体验,增强学习效果,使学生在体验、探究过程中提出问题,产生新想法、新知识。

近年来国际上也有了一些具有代表性的开环(开放)教育实践案例。

美国斯坦福大学的《斯坦福2025计划》,通过采取新型的校园消费制度,满足学生的学习需求,转变传统的教学模式和教学方法,培养有高技能水平的实践型人才。该计划具有四个核心设计。一是开环大学(Open-loop University),在培养时间设置上突破现有的入学年龄和就读年限的限制,学生在人生的任何阶段都可以入学就读或回到学校“充电”;二是自定义节奏的教育(Paced Education),在培养计划设置上突破现有的按年级整齐划一的限制,实行完全因人而异的个性化的培养方案,学生可以根据知识掌握的情况经历长短可调的“调整、提升和激发”三个学习阶段而毕业;三是“轴翻转”(Axis Flip),在培养模式设置上突破现有学院和学科的限制,以学生的能力和专长为中心,重构大学组织结构和教学单位,建立众多“能力培养中心”(Competency Hub)以满足个性化的培养;四是“有使命”的学习(Purpose Learning),在培养目标设置上,突破文凭和证书的限制,不再以学习某一专业取得某一学位为目标,而以培养学生“全球职业胜任力”为目标,为学生职业生涯准备核心才能。

美国密涅瓦大学基于开放式的教育理念,提供给学生完全开放的教育环境,并着重培养学生开放的意识、全球化的理念和视角。为此,密涅瓦大学做出以下设计。第一,不设校园。密涅瓦大学的一个特点是没有建造任何校园,只在世界各个国际化大都市安排有学生宿舍,这与传统大学是完全不同的。密涅瓦大学还通过与当地高校、研究所、公司合作,使学生可以使用一流的图书馆、实验室等,充分利用当地一切优秀资源。正如创立者尼尔森所说,密涅瓦大学是真正的“一所没有墙的世界大学”。第二,全球体验。在密涅瓦大学学习的四年,学生会游历全世界七个政治、经济、文化中心的城市(如英国伦敦、阿根廷布宜诺斯艾利斯、中国香港等),沉浸在世界上最重要的全球枢纽的文化里,真实地经历它的一切。在这样的环境中来培养学生全球化的视角,为了解世界的相互关联性做更好的准备。

人工智能催生的新的知识生产方式使教育不再局限于知识传承,而更注重知识的创新。在21世纪的新型社会条件下,只有学历而没有实践能力的人始终会被社会所淘汰;而只有实践能力却达不到学历要求的劳动者在发展上也会受到一定的制约。保罗·莱文森曾言,“一切知识在一定意义上都取决于技术,不只如此,我们还要有力地断言:如果没有技术,人的知识就不可能存在”。从这句话可以窥见技术之于人类知识的重要性,在人工智能时代更是如此。

为此,未来学校教育必须教会学生如何与人工智能技术协同合作,呵护学习者“能学”,以及高度重视学生辨析知识能力的培养,召唤学习者“会学”,促进学习者在人机交互中实现知识更新与创造。

智能时代催生产教融合教育新模式

随着信息技术的快速发展和互联网的普及,一种全新的教育模式——开环(开放)教育逐渐崭露头角。它以独特的特点和灵活的实施方式吸引了越来越多的关注。知识不再只是作为“成品”进入教育领域,而更多是在互动中实现知识的创造。

在这一趋势下,学校所教知识也应从“罐装”走向“生鲜”。在学校教育中,不仅应该将掌握的知识“带出去”运用于生产实践,还应该将科学实验、技术应用方面正在被创造的知识“带进来”助力课堂教学。

例如,“天宫课堂”演示的相关物理知识,教师可以在课堂中同步开展教学,将科学实验运用于课堂教学。又如,将增强现实、人工智能等新技术引入课堂教学,能够提高学生的学习体验,增强学习效果,使学生在体验、探究过程中提出问题,产生新想法、新知识。

近年来国际上也有了一些具有代表性的开环(开放)教育实践案例。

美国斯坦福大学的《斯坦福2025计划》,通过采取新型的校园消费制度,满足学生的学习需求,转变传统的教学模式和教学方法,培养有高技能水平的实践型人才。该计划具有四个核心设计。一是开环大学(Open-loop University),在培养时间设置上突破现有的入学年龄和就读年限的限制,学生在人生的任何阶段都可以入学就读或回到学校“充电”;二是自定义节奏的教育(Paced Education),在培养计划设置上突破现有的按年级整齐划一的限制,实行完全因人而异的个性化的培养方案,学生可以根据知识掌握的情况经历长短可调的“调整、提升和激发”三个学习阶段而毕业;三是“轴翻转”(Axis Flip),在培养模式设置上突破现有学院和学科的限制,以学生的能力和专长为中心,重构大学组织结构和教学单位,建立众多“能力培养中心”(Competency Hub)以满足个性化的培养;四是“有使命”的学习(Purpose Learning),在培养目标设置上,突破文凭和证书的限制,不再以学习某一专业取得某一学位为目标,而以培养学生“全球职业胜任力”为目标,为学生职业生涯准备核心才能。

美国密涅瓦大学基于开放式的教育理念,提供给学生完全开放的教育环境,并着重培养学生开放的意识、全球化的理念和视角。为此,密涅瓦大学做出以下设计。第一,不设校园。密涅瓦大学的一个特点是没有建造任何校园,只在世界各个国际化大都市安排有学生宿舍,这与传统大学是完全不同的。密涅瓦大学还通过与当地高校、研究所、公司合作,使学生可以使用一流的图书馆、实验室等,充分利用当地一切优秀资源。正如创立者尼尔森所说,密涅瓦大学是真正的“一所没有墙的世界大学”。第二,全球体验。在密涅瓦大学学习的四年,学生会游历全世界七个政治、经济、文化中心的城市(如英国伦敦、阿根廷布宜诺斯艾利斯、中国香港等),沉浸在世界上最重要的全球枢纽的文化里,真实地经历它的一切。在这样的环境中来培养学生全球化的视角,为了解世界的相互关联性做更好的准备。

人工智能催生的新的知识生产方式使教育不再局限于知识传承,而更注重知识的创新。在21世纪的新型社会条件下,只有学历而没有实践能力的人始终会被社会所淘汰;而只有实践能力却达不到学历要求的劳动者在发展上也会受到一定的制约。保罗·莱文森曾言,“一切知识在一定意义上都取决于技术,不只如此,我们还要有力地断言:如果没有技术,人的知识就不可能存在”。从这句话可以窥见技术之于人类知识的重要性,在人工智能时代更是如此。

为此,未来学校教育必须教会学生如何与人工智能技术协同合作,呵护学习者“能学”,以及高度重视学生辨析知识能力的培养,召唤学习者“会学”,促进学习者在人机交互中实现知识更新与创造。