袁施春 现就职于江苏省南通市通州区实验小学,2017年获得江苏省小学信息技术青年教师教学基本功大赛一等奖,同年被南通市通州区教育局授予“金牌选手”称号。省级课题“计算思维理念下重构信息技术课堂”课题组成员。

设计依据

Scratch编程已在小学信息技术课堂中扎根多年,不断涌现出以游戏、动画为情境的编程教学,备受广大教师和学生青睐,但这也将学生的视野牢牢锁定在游戏之中。笔者认为创建一个更加积极向上、紧扣学生兴趣的课堂情境更为重要。本课以教材五年级第10课“小猫出题”为依据,以变量为核心知识要点,将学生日常生活中的硬币作为切入点,尝试通过虚拟实验的方式打开学生的视野,让编程走出游戏、走出动画,转向辅助科学研究之中,并在这样的情境中培养学生的学科核心素养。

学情分析

本课教学对象是小学五年级学生,此前学生已经熟悉了Scratch编程环境,对本课所涉及的“如果……那么……”“重复执行”“随机数”等控件有了系统的学习,但是新知识“变量”相对较为抽象,所以在教学过程中要尽量把抽象的内容具象化,让学生易于接受和理解。故本课将采用学生日常生活中的硬币作为切入点展开教学,并通过巩固知识和拓展延伸帮助学生突破本课的教学重难点。

教学过程

一、引经据典,质疑求真

师:同学们,大家都知道硬币有正反面。老师想请几位同学上台,每人试着抛一枚硬币,连续抛3次,谁有把握3次都抛到正面朝上?为什么?

学生观察实验,并思考讨论。

(通过课前实验让学生明白抛硬币是随机事件,硬币的正反面是无法准确预测的。)

师:相传在北宋时期,狄青将军为了鼓舞军心,拿出了100枚铜币,向神灵许愿,如果出征能够打败敌人,那么把这些铜币扔在地上,铜币定然会全部正面朝上。结果这100枚铜币竟鬼使神差般的全部正面朝上,一时士气大振,平定叛乱取得了巨大的胜利。听完这个故事你们有什么想法?这种情况会发生吗?想不想亲自抛100枚硬币试一试?就让我们一起进入虚拟实验室,通过Scratch编程模拟抛硬币的实验,揭晓这个神秘的故事。

预设学生回答:我觉得不可能会发生这种情况,我都没有连续3次抛出正面向上。

(通过典故激发学生的兴趣,让学生大胆质疑、提出猜想,并进一步通过虚拟实验进行实践验证。)

二、实践求知,科学求证

1.1枚硬币:随机数和变量的应用

师:接下来我们编程模拟100枚硬币抛掷实验,直接研究100枚难度比较大,我们先从1枚硬币开始研究。硬币有两个面,可以用1和0两个数分别表示正反两个面。对不可预测的硬币抛掷结果,我们可以用随机数来表示。在Scratch中就有这个随机数控件,我们将其范围修改成“在0和1之间取随机数”。但随机数怎么存放呢?我们还需要一个容器,这个容器的名字叫作变量。什么是变量呢?我们一起来看。

教师讲解变量的特点及命名规则、赋值操作、新建方法等。

师:我们一起来新建一个变量,给它取个名字叫“硬币1”,然后把“将……设为……”拖动到脚本区,再把刚刚设置好的随机数赋值给变量。这样每次运行程序的时候,就相当于抛了一次硬币。

2.4枚硬币:巩固知识并开展实验

(1)巩固变量知识,学习顺序结构

师:模拟4枚硬币抛掷的实验程序怎么设计呢?

预设学生回答:可以用4个变量。

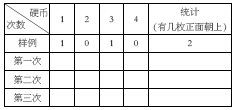

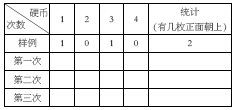

教师用PPT出示程序结构,如图1。

师:像这样的结构在程序中称为顺序结构。请大家根据实验要求,完成程序搭建。

学生小组合作,尝试搭建脚本,用4个变量分别代表4枚硬币。

(2)测试并完成实验记录

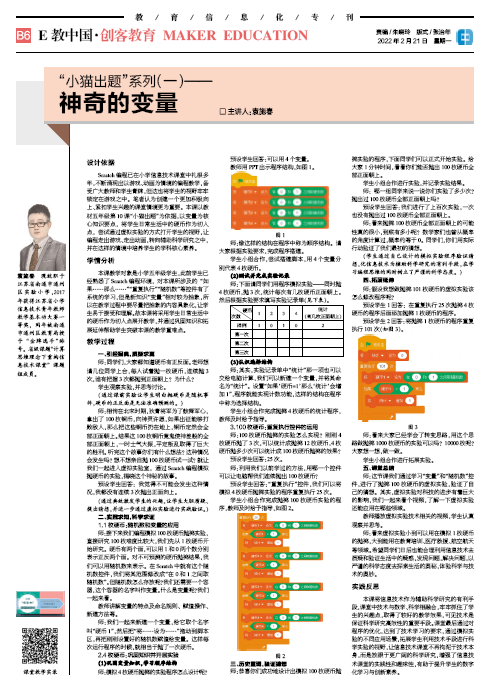

师:下面请同学们用程序模拟实验——同时抛4枚硬币,抛3次,统计每次有几枚硬币正面朝上。然后根据实验要求填写实验记录单(见下表)。

(3)认识选择结构

师:其实,实验记录单中“统计”那一项也可以交给电脑计算,我们可以新建一个变量,并将其命名为“统计”。设置“如果‘硬币=1’那么‘统计’会增加1”,程序就能实现计数功能,这样的结构在程序中称为选择结构。

学生小组合作完成抛掷4枚硬币的统计程序,教师及时给予指导。

3.100枚硬币:重复执行控件的运用

师:100枚硬币抛掷的实验怎么实现?刚刚4枚硬币抛了3次,可以统计成抛掷12枚硬币,4枚硬币抛多少次可以统计成100枚硬币抛掷的效果?

预设学生回答:25次。

师:利用我们以前学过的方法,用哪一个控件可以让电脑帮我们连续抛出100枚硬币?

预设学生回答:“重复执行”控件,我们可以将模拟4枚硬币抛掷实验的程序重复执行25次。

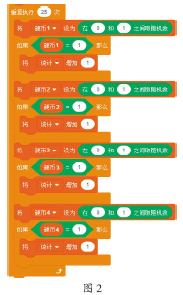

学生小组合作完成抛掷100枚硬币实验的程序,教师及时给予指导,如图2。

三、历史重现,验证猜想

师:恭喜你们成功地设计出模拟100枚硬币抛掷实验的程序,下面同学们可以正式开始实验。给大家1分钟时间,看看你们能否抛出100枚硬币全部正面朝上。

学生小组合作进行实验,并记录实验结果。

师:哪一组同学来说一说你们实验了多少次?抛出过100枚硬币全部正面朝上吗?

预设学生回答:我们进行了上百次实验,一次也没有抛出过100枚硬币全部正面朝上。

师:看来抛掷100枚硬币全部正面朝上的可能性真的很小,到底有多小呢?数学家们也曾从概率的角度计算过,概率约等于0。同学们,你们用实际行动验证了我们最初的猜想。

(学生通过自己设计的模拟实验程序验证猜想,化信息技术为辅助科学研究的有利手段,在学习编程思维的同时树立了严谨的科学态度。)

四、拓展延伸

师:假设我想做抛掷101枚硬币的虚拟实验该怎么修改程序呢?

预设学生1回答:在重复执行25次抛掷4枚硬币的程序后面添加抛掷1枚硬币的程序。

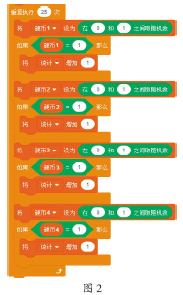

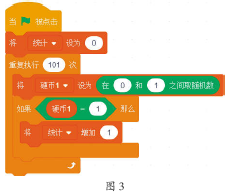

预设学生2回答:将抛掷1枚硬币的程序重复执行101次(如图3)。

师:看来大家已经学会了转变思路,用这个思路做抛掷1000枚硬币的实验可以吗?10000枚呢?大家想一想,做一做。

学生小组合作进行拓展实验。

五、课堂总结

师:这节课我们通过学习“变量”和“随机数”控件,进行了抛掷100枚硬币的虚拟实验,验证了自己的猜想。其实,虚拟实验对科技的进步有着巨大的影响,我们一起来看个视频,了解一下虚拟实验还能应用在哪些领域。

教师播放虚拟实验技术相关的视频,学生认真观察并思考。

师:看来虚拟实验小到可以用在模拟1枚硬币的抛掷,大到能用在教育培训、医疗救援、航空航天等领域。希望同学们日后也能合理利用信息技术去质疑和验证生活中的疑惑,发现问题,解决问题,以严谨的科学态度去探索生活的奥秘,体验科学与技术的奥妙。

实践反思

本课将信息技术作为辅助科学研究的有利手段,课堂中技术与数学、科学相融合,牢牢抓住了学生的兴趣点,取得了较好的教学效果,可见技术是保证科学研究高效性的重要手段。课堂最后通过对程序的优化,达到了技术学习的要求,通过模拟实验的不同应用场景,拓展学生利用技术手段进行科学实验的视野,让信息技术课堂不再拘泥于技术本身,而是放眼于更广阔的科学研究,增强了信息技术课堂的实践性和趣味性,有助于提升学生的数字化学习与创新素养。