“一对一电子终端”教学模式指的是依托现代信息技术环境和网络环境,师生人手一台平板,每台平板上装有课堂教学软件,每位学生都登录各自学习账号,能和教师终端随时随地互动,并接受评价和反馈的教学模式。采用“一对一电子终端”教学,旨在通过信息技术激发学生的学习兴趣,增加学习动力,提升学习效果。“一对一电子终端”教学有助于对教学理念、教学方式、学习方式以及教学组织形式等方面展开个性化探究。“一对一电子终端”教学是与时代相适应的、有价值的一项探索,其全新的教学模式为网络时代的教学提供了一种创新变革的新思路。

一、研究背景

《基础教育课程改革纲要(试行)》提出“大力推进信息技术在教学过程中的普遍应用,促进信息技术与学科课程的整合……充分发挥信息技术的优势,为学生的学习和发展提供丰富多彩的教育环境和有力的学习工具”。21世纪是信息技术和网络的时代,互联网的飞速发展和信息技术的普及,使其在教育领域也成为不可或缺的工具。得益于政策上的支持,信息技术教学推广也卓有成效,教室都配备电脑、投影播放设备等,完全依托黑板、粉笔、教科书的传统教学模式已经慢慢退出我们的视野。2012年,全国启动基础教育百校数字化学习(简称“e学习”)试点工作,近年来,我校也开展了相关研究,并将平板电脑教学引入课堂,实现了“一对一电子终端”教学。

二、概念界定及探索意义

“一对一电子终端”教学是指在先进教学理念的引导下,借助于电子计算机网络、平板电脑和教学软件提供的技术支撑和信息资源,学生人手一台平板电脑,在教师的指导下,充分发挥资源优势、信息技术优势,使得学习、交流、互动在课堂内外随时随地成为可能。

信息化教学推广至今,我们看到了一些模式和窠臼正在形成,大多数教师理解的和正在实施的信息化教学就是在配备计算机、显示屏的教室,教师制作好教学PPT,将预设的教学问题和资源放在PPT里,拿到课堂上一一呈现,引导学生解决好自己预设的问题,学生顺着自己的思路和几十页PPT顺利进行,一节课就算大功告成。如果教师有超强的语言和课堂驾驭能力,再加上预设的情境,激发了学生的学习兴趣,那么这节课就会取得比较好的教学效果。

而在应试教育背景下,教师如果处理不当,就变成了高效地解决应试所需解决的考点,只是增加了学生的课堂阅读量和资源资料的呈现量,以教育信息化为名,教师变成了高强度的灌输者,相比传统的灌输,有过之而无不及,容易让学生陷入走马观花的状态,特别是基础不扎实的学生,课堂上一不留神容易“跟丢”,反而加速了班级学业水平和学习能力的两极分化。这种信息化教学,没有考虑到每一位学生的学习能力和学习进度的需求,学生几乎还是处于传统被动接受知识的状态。

相比较传统电脑,平板更加轻便,易移动,不受教学场地的限制,随着校园公共Wi-Fi的覆盖,让教学活动更加有条件游刃有余地开展。平板上相应操作系统的安装,可以满足网络环境的应用和各类教学软件的使用,这些硬件软件的优势都在当下“一对一电子终端”教学中尽显。

“一对一电子终端”学习环境将信息技术应用从以往的教师端转移到学生端,学生由被动的客体转变为积极的主体,学习自主性大大提高。“一对一电子终端”为学生提供了开放的学习环境、海量的学习资源,学生能够根据自己的兴趣和学习能力,依托教学平台与资源,进行个性化学习。学生不但能主动参与、自主探究,还能根据自己的学习能力和需求,提前选择预习资料,随时留存课堂学习的内容,还能实现课堂上的即时互动、小组合作和课外交流。相比较传统课堂,不仅拓宽了学生参与课堂的途径和机会,还能把学习拓展到课堂之外,让学生有更多思考的空间,这也是“一对一电子终端”教学的一大突破。

三、“一对一电子终端”下历史教学的实践探索

通过“一对一电子终端”教学与历史学科课程的整合,创设一种全新的学习环境和能充分体现学生主体作用的学习方式。教学实践中,我感受到“一对一电子终端”教学对课堂教学、师生关系、学生能力培养等都产生了重要影响,下面就以“新文化运动”一课教学为例,谈一谈我在课堂中使用平板电脑组织“一对一电子终端”历史教学的体会和感受。

1.学习内容不再拘泥于教材,“一对一电子终端”实现针对性资源推送

学生课堂学习的范围变广,可以通过网络获取更多的课外学习资源,但网络资源纷繁复杂,学生在有限的时间内难以选择,这就需要教师精心选择,即时推送给学生,为学生节省选择的时间。通过“一对一电子终端”平台,教师可以随时看到学生阅读进度的反馈。

在本课“新文化运动”授课前,教师通过史料的阅读和选择,课前精选内容推送给学生进行阅读,为课堂学习的顺利进行做好铺垫。教师将辛亥革命后中国社会状况的史料和陈独秀、李大钊、鲁迅、袁世凯等历史人物的相关资料推送给学生,学生们通过快速阅读了解历史背景,并有一些对历史学科非常感兴趣的学生做了深入研究,学生们主动来和教师探讨,这都为教师了解学情,在课堂上能有的放矢地设计教学情境和设置问题做了铺垫。

课堂中,教师也会将一些文字材料直接推送给学生阅读,学生能立刻点开收取,在平板上进行自主阅读,并且还可以利用软件圈点勾画,拍照留存阅读轨迹,更加便于学生利用材料阐发观点。通过“一对一电子终端”平台,学生阅读材料不再是远远地盯着黑板被动学习,自主学习能力得到了增强,在课堂上利用史料进行辩论的环节中,学生们更加得心应手。

2.网络环境下的“一对一电子终端”教学使学习任务从知识的接受变为主动创造

传统教学备受诟病的原因就是教师用灌输的方法向学生教授知识和历史结论,学生没有自己的见解,被动地接受和背诵历史知识。“新文化运动”一课中,对孔子该不该被打倒,儒家文化到底该不该被传承,过去的教学中往往是教师通过说教给出观点:“我们对待传统文化应该取其精华,去其糟粕。”然而本课中陈独秀、李大钊、鲁迅等先进知识分子对孔子态度决然,是什么原因造成的,给我们带来很大的困惑。在教师推送时代背景资料、儒家文化资料等各方面材料给学生后,要求全班分成男生女生阵营辩论,意想不到的情况发生了。辩论相当激烈,正方反方有理有据,通过各自陈述利弊,他们在辩论后能更加客观、辩证地看待孔子的儒家文化,对本课知识也有了更加深入的理解。

通过对辩论前后的观察发现,将“一对一电子终端”技术融入历史教学,学生对史料知识的获取、小组协作等有了更好的完成效果,推动了由“知识接受”向“知识创造”的进步,也有利于学生历史核心素养“历史观”的形成。传统信息化教学的历史课堂存在的灌输和死记硬背现象固然与教师教学理念有关,也和封闭化学习环境中学生无法便利地获取情境性知识与教师传授的知识进行辨析、整合有关。教师在“一对一电子终端”网络教学环境下,突破了传统课堂中知识传授的惯性,使传统课堂发生了质的变化。

3.“一对一电子终端”教学促进教师角色转变、教学方式变革、师生关系平等化

利用电子终端,平板电脑部分替代教师的教学任务,教师在传统课堂中的权威地位在一定程度上被削弱。这就要求教师转变自身单一传授者的角色,向学生主动学习的支持者角色转变。教师可利用各类网络资源、学习软件平台等,尝试线上、线下和课内、课外相结合的教学方式。

“新文化运动”这一课前,推送文字史料和《建党伟业》等相关影视资料给学生后,我鼓励学生小组合作自主编写历史剧本,并分小组表演自主拍摄,上传到班级资源群。课堂上《袁大总统的心事》《华老栓和说书先生》《陈独秀和进步青年们》《寻药》四个历史短片成功上映。我运用软件合成《复辟风云》,学生编演的课本剧得到全班同学的热捧,课上我利用平板教学平台当堂投票,教学软件实时统计票数,选出学生最喜爱的表演。

在学生自主拍摄历史剧的过程中我发现,他们很愿意参与到学习过程中来,想到自己的研读和编剧表演能成为教学资源呈现在班级群里,学生参与的主动性就变得特别强。在认真研读史料基础上,通过亲身体验历史情境,学生对本课内容有了更加深入的理解,而评论的学生也说了自己的独到见解。“新文化运动”讲述辛亥革命后民主共和的希望被袁世凯独裁复辟无情击破,陈独秀等知识分子以民主和科学为大旗掀起新文化运动。知识青年为什么要发起新文化运动?在中国又有着怎样的思想困境?如何打破思想的禁锢?为什么要请来“民主”和“科学”两位先生?通过历史剧的编演,学生很好地突破了教学重难点,教学过程也变得更加生动有趣味,学生历史观的形成,无须教师的强行灌输,而是水到渠成。

这一现代化的教学方式也促使师生关系更加平等。在传统的课堂教学中,教师是知识的传授者,而在网络化教学环境下,学生的学习途径被拓宽,教师在课堂上最重要的不再是关注知识性内容的系统讲授,而是整个课堂学习过程的设计和引导。师生关系变得更加平等,教师转变为学生学习引导者和教学活动的组织者。

4.“一对一电子终端”教学使数据更科学精准、教学呈现更加便利、学生主动性更强

传统课堂上的学习诊断,时间上不允许让学生一一作答,教学反馈往往只能反映个例,所以对学生情况的掌握往往只能凭教学经验。而“一对一电子终端”教学可以让学生在平板上一起操作,比如历史课堂上,教师可以呈现一幅地图,学生通过学生终端截取屏幕,按照教师要求画出线路,并即时上传到教师终端机。教师可以通过教师端选取学生上交的作业进行个例分析或者对比分析,并且通过终端实现课堂点赞功能。一堂课下来,软件会自动统计分析学生课堂点赞情况、小组竞赛情况,通过软件分析,做到教学诊断真正基于数据分析说话。

“新文化运动”一课当堂测试中,教师选用了软件数据分析最快的选择题,当堂测试知识掌握情况。教师终端能在教学软件的支持下几秒钟内得出每题的正确率、错误率以及每题是几号学生机发生错误的选项,选项是哪一个,这种高效率的当堂即时反馈颠覆了传统信息化教学的模式,让教学诊断更科学精准和高效。

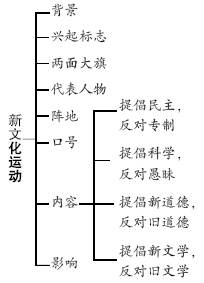

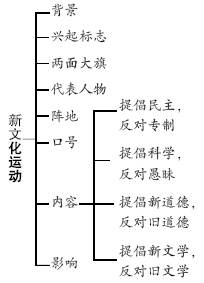

本课的教学尾声,我又让学生利用思维导图App,自主构建本课的学习框架,通过自我知识构建,把本课的知识点学习到位。借助“一对一电子终端”教学,学生主动构建知识框架的能力得到提升。学生作品如图所示:

四、利用“一对一电子终端”教学的策略

通过一段时间的教学实践和摸索,我总结了“一对一电子终端”历史教学的几点策略。

首先,网络环境下教师要多涉猎历史专业知识,给学生高效的资源推送。课堂外有海量的学习资源,教师通过必要的学习工具来检索和筛选出认为有意义的学习信息,拓展学生的学习内容,为学生形成科学的历史观提供前提条件。其次,教师可以以问题情境引导学生主动获取知识,构建知识结构框架。“一对一电子终端”教学创设了开放的学习环境,教师可以用情境性问题引导学生主动获取知识;利用平板电脑软件工具创建多种途径支持学生有意义的建构学习。最后,鼓励学生运用现代技术完成作品创作,实现知识迁移。作品的创作既可以完成本节历史课的学习目标,对知识实现深度理解,还可以调动学生学习热情。在“一对一电子终端”教学环境下,学生可以利用平板电脑的视频录像和编辑等丰富功能,创作较为复杂和完整的作品,展示其对所学知识的再次加工和创造,让每位学生获得积极的情感体验和自豪感,培养学生分析历史现象和评价历史事件的能力,真正实现知识的迁移。

“一对一电子终端”教学是与时代相适应的、有价值的一项探索,其全新的教学模式对教师传统的教学行为提出了巨大的挑战,也为教学模式和学习方式的转变提供了一种创新变革的新思路,它预示着一场信息时代教育变革的兴起,让我们在新时代网络教学背景下继续前行。