《江苏科技报·教育周刊》(双周刊,国内统一刊号CN32-0019),是江苏省唯一以社会立场透析当代中国教育的报纸。秉承“科技推动教育,教育改变人生”的理念,《江苏科技报·教育周刊》一直注意保持与教育前沿工作的密切联系,定位于教育宏观研究,兼顾微观探讨,注重教育文化生态的构建与引导,时刻关注鲜活的教育实态,着眼于教育文化的深层构建,努力赋予教育以深厚的文化内涵,致力打造中国最好的教育媒体。

国内统一刊号:CN32—0019

编辑部地址:江苏省南京市鼓楼区中山路55号新华大厦48楼

| “翻山越岭”的机器人小车 |

| 来源:本站原创 作者:主讲人:汪晓鸣 专业指导:王世达 发布日期:2018-10-19 16:30:10 |

|

汪晓鸣 上海市真如文英中心小学信息科技教师。曾供职于国内知名IT公司任软件工程师,熟练掌握多种编程语言和信息技术应用,多次指导学生参加上海市雏鹰杯乐高机器人竞赛、上海科协FLL机器人工程挑战赛、“创协杯”创意科技机器人大赛等,获得优异成绩。

随着“互联网+”时代教育和信息社会发展要求,发挥STEM教育在培养青少年创新思维中的作用变得越发重要。 本课以如何让机器人小车通过不平坦或者带有坡度的路面为教学目标,让学生学会对问题进行分析、判断,通过分析车辆本身的机械结构、动力输出以及问题发生的实际环境,设计并形成初步的实验方案;进而尝试创新性地改造机械结构和动力输出并修改软件程序,加深软件程序控制机械结构的理解,体验如何利用已学知识与现有实验材料使机器人小车实现“翻山越岭”。 本课旨在让学生亲历发现问题、分析问题、设计方案、落实方案、改进方案的一般过程,培养综合运用所学知识解决实际问题的能力。通过“做中学”的方法,将理论教学与实践活动有效地结合起来,充分调动学生的积极性,激发学生的创新精神、创造能力和学习能动性。 教学目标 知识与技能:

情感态度与价值观:

2.通过小组合作培养学生团结协作的能力,通过自由搭建激发学生的创新能力。 教学重点与难点 教学重点:说明任务设计的需求要求,并设计出实验方案。 教学难点:根据实际需求改造并调试结构。

一、任务驱动,制订方案

三、整体展示,反馈交流 学生以小组为单位进行成果展示,并向全班同学介绍方案特色、设计思路、实验过程中遇到的问题以及解决的方法。由教师和其他小组成员共同对方案进行评价,从而引导学生对方案进行进一步完善和创新,让学生发挥想象,设计出更加完美的解决方案。 案例详解 一、任务驱动,制订方案

教师通过视频新闻导入情境,并使用预先准备好的乐高车辆模型重现新闻中的实际情况(车辆无法通过一座大桥),让学生了解实际问题,明确本课的主要任务。 2.讨论方案 学生以三人小组的形式,分析问题,讨论方案,寻找解决问题的办法。在学生讨论方案的过程中,教师帮助学生回忆车辆的基本结构知识,和学生们一起讨论:车辆自身的哪些因素会导致车辆无法通过大桥?引导学生制订改变车辆自身结构的方案。在初步交流的基础上,教师继续引导学生除了改变车辆的自身因素外,还可以改变一些环境因素,如改变坡道长度以及增设临时车辆电梯等来完成任务,拓展学生的思路。 3.制订方案

4.交流反馈 在小组完成任务单后,由组长交流本小组的方案。教师引导学生讨论分析每个可供选择方案的利弊,最终做出合理的选择。 二、实验操作,验证方案

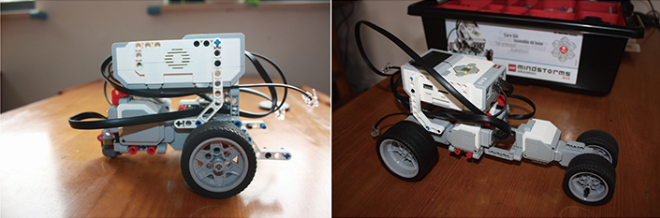

图1 部分学生改造方案1 说明:去掉左图中原始的万向轮,在相同位置增加第三个马达(如右图),并改变轮胎的大小。

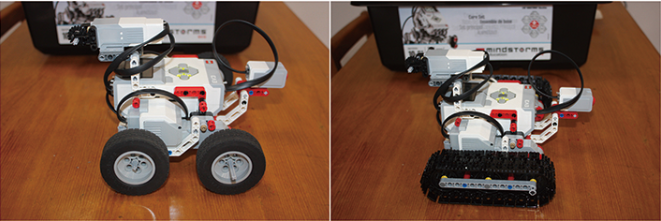

图2 部分学生改造方案2 说明:去掉左图中原始车辆的四个轮胎,改装成右图中的履带。 针对改造后的车辆结构,适当对原有程序进行修改来配合改造情况。(如图3、图4、图5)

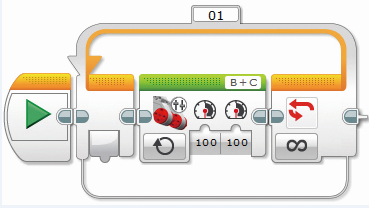

图3 部分学生程序1

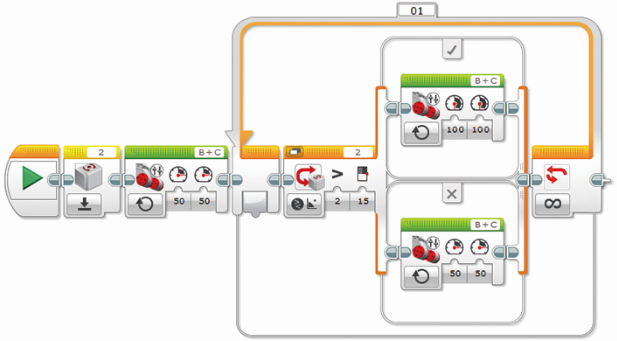

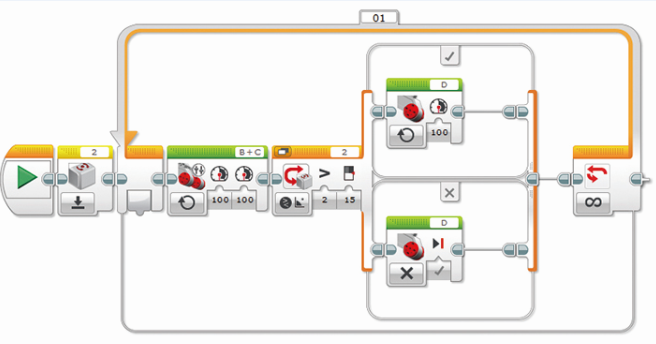

图4 部分学生程序2 说明:程序启动后,首先重置陀螺仪传感器(2号端口),车辆的两个马达(B+C端口)以50%的功率前进,当陀螺仪传感器(2号端口)测得的角度数据大于15°时,车辆的两个马达(B+C端口)以100%的功率前进,否则继续以50%的功率前进,保存动力。

图5 部分学生程序3 说明:程序启动后,首先重置陀螺仪传感器(2号端口),车辆的两个马达(B+C端口)以100%的功率前进,当陀螺仪传感器(2号端口)测得的角度数据大于15°时,启动车辆的第三马达(D端口)以100%的功率前进,否则D端口马达不启动。

三、整体展示,交流反馈 组长再次交流任务实施的结果,对遇到的问题做简单描述,并提出继续改进的设想。教师进行点评总结,深化学生提出问题、经历实际操作、找出解决方法的一般过程。 反思与启迪 一、培养计算思维 在本课实施过程中,学生获得的不仅是信息技术的知识与技能,更是一种独特思考和解决问题的方式——计算思维。通过培养计算思维,能让学生更深入地理解解决问题的过程,并培养学生在收集信息、筛选信息、处理信息和反馈信息等方面的能力。 二、学会分解问题 在实践过程中,教师不断引导学生将复杂的问题分解成多个易于管理解决的小问题;并对这些小问题单独观察处理,关注其中的主要问题,进而通过程序的调整或者结构的调整,不断完善方法和规则解决每个小问题,最终形成解决问题的整体方案。 三、培养工程素养 通过乐高的搭建,以及实验过程中的不断重建、修改与调试,帮助学生了解车辆结构中的奥秘,思考合理的工程设计为工作生活带来的便利,通过不同改进方案的对照,培养学生的工程素养。

在方案实施的过程中,小组成员根据任务的不同完成各自的工作,通过不断解决出现的问题,增进了成员间的团结协作。在本课实施过程中,最终只有极少部分小组完成任务,让学生充分体会到解决问题的过程中充满着曲折与艰辛,所有的成功并非一蹴而就,培养学生敢于克服困难以及不折不挠的意志和决心。 教学点评 不论是信息技术课程还是STEM创客教育,都需要关注学生在活动过程中发现问题、分析问题、解决问题的能力。在本节课中,汪晓鸣老师以新闻中报道的真实事件为导入,提供学生解决实际问题的情境,激发学生的学习兴趣;在教学实施过程中,通过小组讨论发现问题,提出初步解决方案,在不断调试的过程中分析各种方案的实际情况并进行适当的调整,来验证方案的效果,进而解决问题。当然在这堂课中,并不是所有的学生小组最终都解决了问题,但也让学生体会到了改进与发展一项技术的艰难曲折,培养了学生勇于探索、敢于尝试、不畏挫折的品质。(点评人:王世达,上海市普陀区教育学院现代教育技术研究室副主任,信息技术教研员)

|

| 发表评论 |