小猫沿着轨迹线跑,吃到苹果即为获胜;如果跑到轨迹线以外,则视为失败。

一、教学目标

(一)知识与技能

掌握“如果—那么”逻辑判断和颜色判断的应用;掌握判断的重复性。

(二)过程与方法

本课主要以观察模仿为主,学生自我探索为辅。在掌握逻辑判断的基础上,认识“重复性”判断概念。

(三)情感与态度

游戏本身具有较强的互动性,教师应鼓励学生相互挑战,增强他们对编程的自信心和满足感。

二、教学过程

(一)观察并思考

这个过程主要是兴趣的引入和趣味的提升。课程中,除了让学生玩,教师还应提出一些引导性问题,引导学生梳理出游戏的大概思路。

教师可以边讲边写出游戏的整个时序框架。这个过程,教师需要和学生一起完成,帮助学生思考。

(二)关键点讲解

新任务里的新指令、新概念,需要教师作一个详细的讲解。本节课,主要有“如果—那么”逻辑判断、颜色判断以及判断的重复性。

(三)学生自我探究,教师答疑解惑

有了教师对程序思路和关键知识的讲解,还需让学生将这些知识转换成自己的东西。若学生遇到困难,要让其学会自己研究。

(四)学生相互挑战

这一环节的设置,主要是为了增强学生的成就感。家长也可以参与进来,给孩子提出一些意见,共同改进。

三、案例详解

(一)画舞台背景与创建角色

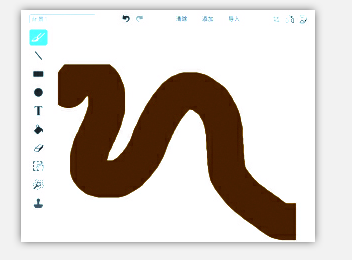

课程中,我们需要用到颜色识别,所以舞台背景的颜色应尽可能单一,避免与其他颜色混淆而造成颜色判断失误。选择一个合适的颜色,将画笔线条颜色加粗,画出图形。(如图1)

图1

课程中,我们需要用到四个角色。小猫和苹果在角色库里面找,成功与失败需要自己画,这两个操作学生都能独立完成。(如图2)

图2

(二)角色的程序讲解

【苹果的编程】

把苹果拖到想要的位置,并定位。舞台坐标的使用技巧,在上节课中已经教授,教师可以同时检查一下学生的掌握情况。

【小猫的编程】

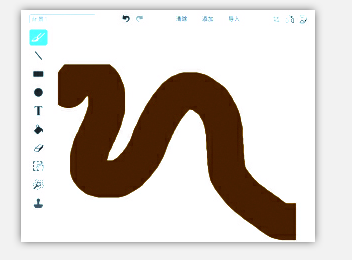

接下来,我们怎样去控制小猫呢?今天要给大家介绍的就是“如果—那么”的逻辑判断。

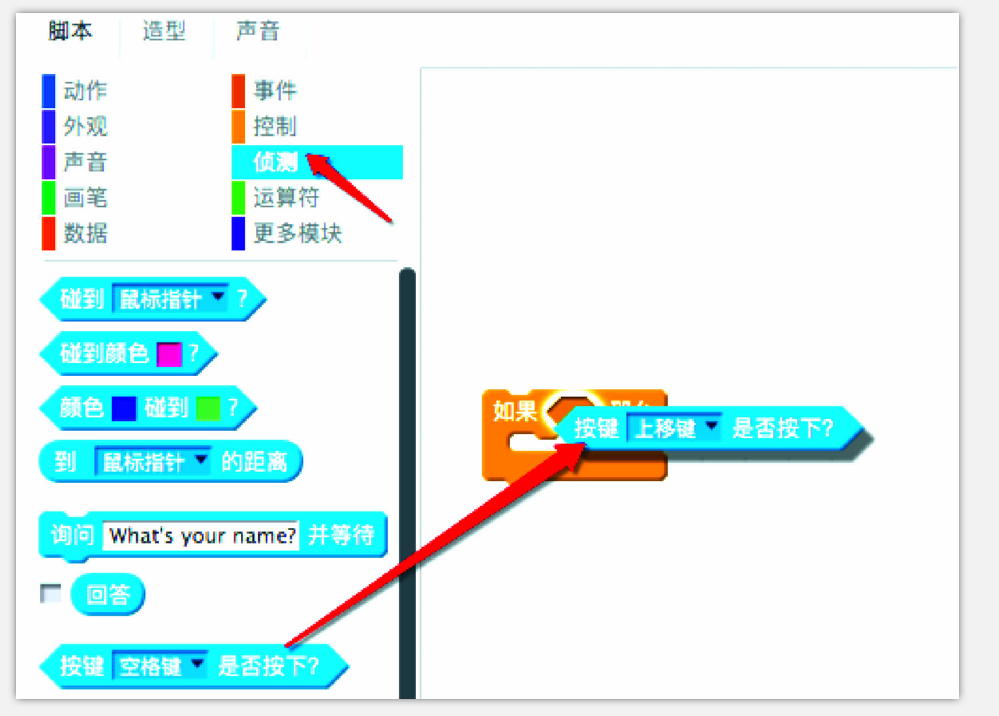

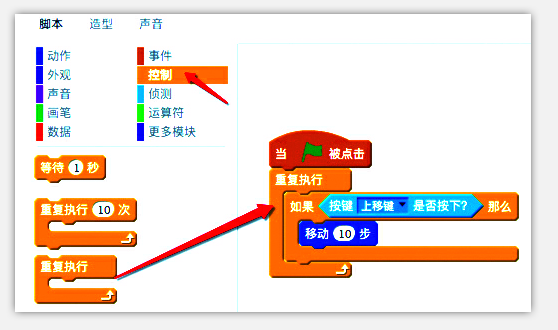

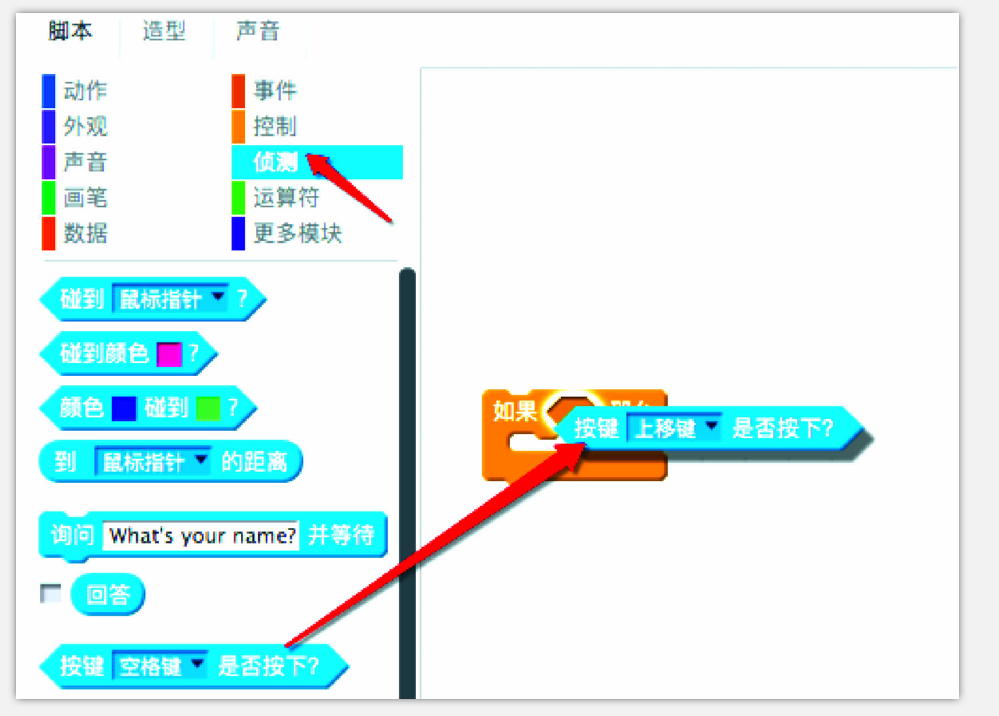

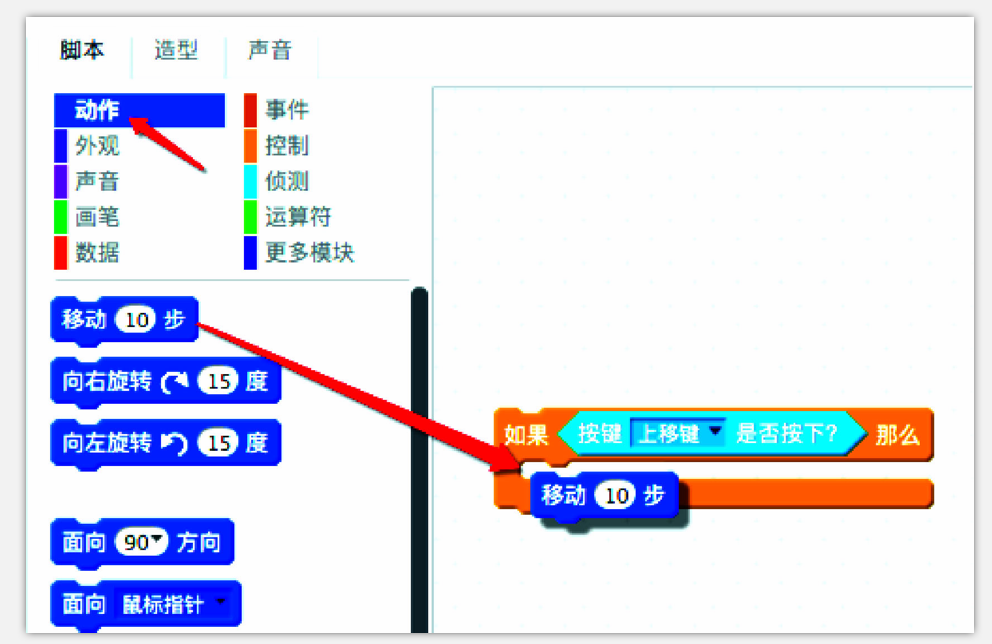

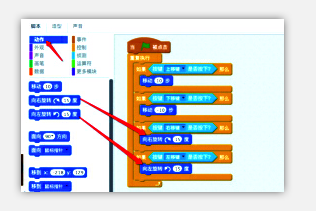

点击小猫,在“控制”里面找到“如果—那么”,拖到编程区域。(如图3)在“侦测”里面,找到“按键×××是否按下?”,拖到如图4所示的位置。之后在“动作”里面找到“移动10步”。(如图5)由此,一个移动的判断逻辑就完成了。具体显示效果就是,如果上移键按下,那么小猫就移动10步。

图3

图4

图5

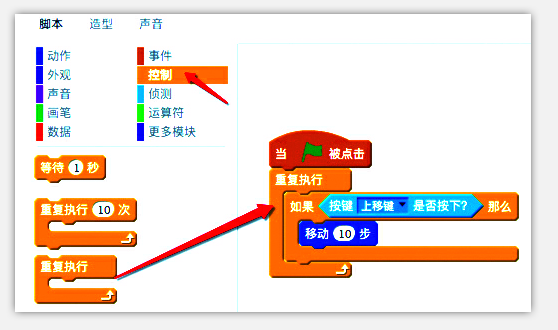

此时,我们运行程序,按上移键小猫会不会动呢?当然不会。“如果—那么”只是一个检测逻辑,就像我们的眼睛和耳朵,在漆黑安静的状态下,虽然它们也在工作,但却感受不到。因而,在程序里,要让它一直检测,就需要加上一个“重复执行”的指令。这时,运行程序,按上移键,小猫就动起来了!(如图6)

图6

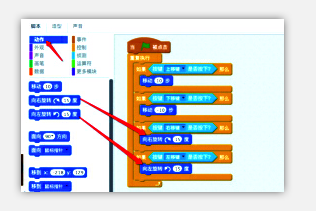

有前进就有后退。按上移键是前进,按下移键就是后退。鼠标右键点击“如果”,然后复制、粘贴,把“上移键”改成“下移键”,把“移动10步”改成“移动-10步”。(如图7)

图7

如何转弯呢?继续单击右键,复制、粘贴。把“移动10步”改成相对应的左转或右转。在操作过程中,如果转15度太灵敏,可以把度数适当调小。

在整个过程中,教师不需要讲解过多的概念性问题,因为学生目前很难理解,他们只要学会运用就可以了,学习的快乐和成就感最重要!

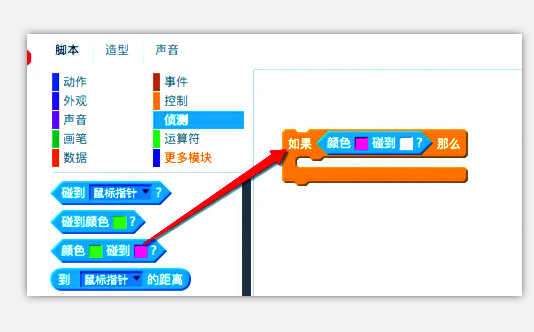

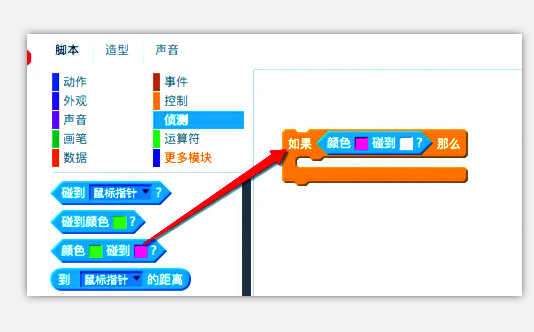

(三)颜色的判断

在游戏过程中,我们需要判断小猫是否出线或者碰到苹果,所以第一个颜色一定是小猫身上某处独特的颜色。(鼻子上的红点是其全身最独特的颜色。)在“侦测”里面,找到“颜色A碰到颜色B”(如图8)然后进行颜色的采集,此时,我们会看到鼠标指针变成了一个手指,手指所指的颜色,会自动采集到第一个框中。(如图9,由于小猫最开始太小,很难采集到颜色。所以,在“外观”里面,可以将角色的大小设定为“400”。采集完成后,不要忘记把小猫的大小恢复到“100”。)

图8

图9

以此类推,上面是判断小猫鼻子碰到了白色(冲出了跑道),下面是判断小猫碰到了苹果。碰到以后怎么办?这个时候我们就用到“广播”了。碰到白色,游戏失败;碰到苹果,则游戏成功。

到这里,小猫的程序就基本写完了。

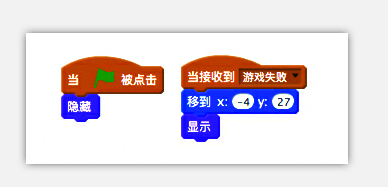

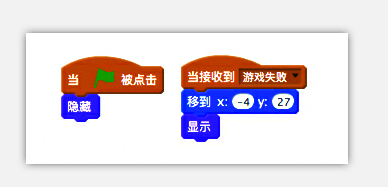

(四)“成功”与“失败”的程序

根据前面分析的,当小猫鼻子碰到了白色时,需要广播“失败”;如果碰到了苹果,则广播“成功”。所以,当绿旗被点击时,先是隐藏;接收到广播之后,再显示出来。(如图10)

图10

四、难点

本次课程的难点是逻辑判断时,一定不要忘记重复执行。