《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》与2016年教育部颁布的《教育信息化“十三五”规划》,更加系统与明确地对教育信息化进行了阐述。作为从事教育信息化实践研究的一线教育工作者,不仅要认真学习研究、形成操作方案,更要加强实践探索,形成新常态。尤其要注意我们教育信息化新要求的发展工作,一定是架构在长期以来教育信息化的实践探索基础之上。本文从全国多年来开展的“电子书包”项目为切入点,论述如何通过总结“电子书包”项目的实践研究,去开创教育信息化的一片新天地。

“电子书包”教育项目的阶段发展

技术发展推动教育改革,在教育领域中,教育信息化发展的表现尤为显著。自20世纪90年代中后期,教育技术、教育软件、信息技术等迅速且持续强有力地渗透中国的基础教育,国际上如新加坡、美国、韩国、日本、德国、澳大利亚等国也同样如此。据克利夫兰市场咨询公司的调查报告,截至2013年,已有超过50多个国家和地区正在推广或计划推广电子书包或电子课本。据教育部去年颁布的《教育信息化“十三五”规划》论述,全国中小学校互联网接入率已达87%,多媒体教室普及率达80%,而这两项在城市已基本达到100%,全国6000万名师生已通过“网络学习空间”探索网络条件下的新型教学、学习与教研模式。

国际和国内使用“电子书包”概念和推广其应用也不断地影响着国内“电子书包”项目的研究和教学实践探索。1999年国内开始提出“电子书包”的概念,接着经历了2000年到2002年的第一批“电子书包”小热潮,“电子书包”的研发项目相继立项,“电子书包”的试点学校相继成立。但是,由于当时的技术水平、设备成本等限制,在这第一次小热潮后,“电子书包”经历了从2002年到2008年的冷却期。直到2008年,英特尔“一对一”数字化学习应用研究项目的推广,激活了冷却的“电子书包”项目,政府、企业、学校看到了“电子书包”的新思路、新技术、新价值、新发展。因而,从2008年开始,“电子书包”的热潮再次掀起,主要表现为三个方面:一是以厂商为代表的各种“电子书包”开始进行开发和销售;二是以学校为代表,北京、上海、深圳、南京等各发达城市建立了“电子书包”试点学校、试点班级;三是以政府为代表在政策和投入上进行引领,例如在《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中明确提出了推动“电子书包”项目等条款。总之,“电子书包”在我国经历十余年的研究、实践、探索,在各种力量的推动下,不断地向前发展。目前,“电子书包”不仅在上海,在北京、天津、深圳、南京等长三角、珠三角、环渤海地区,甚至在新疆、宁夏等地区均有较大规模的实践探索和研究,2012年和2015年全国信息化教育“电子书包”现场研讨会均在上海举行。由于各种需求和价值追求,在迅猛发展的技术和各项条件不断成熟的推动下,“电子书包”不断有新的进步和发展,各类研究报告也不断涌现。

“电子书包”项目实践探索产生的变革与影响

著名教育家、社会活动家刘道玉在关心未来教育学者魏忠写《教育正悄悄发生一场革命》一书时说道:“当整个世界的改革无法触动它(教育)的时候,技术会触动它。”全球权威机构新媒体联盟发布的地平线报告指出,电子书和移动设备等新技术将影响人们的沟通交流、获取信息、联系同伴以及学习方式,甚至是社会交往方式,以“电子书包”为隐喻的教育信息化正迎来重大发展机遇。

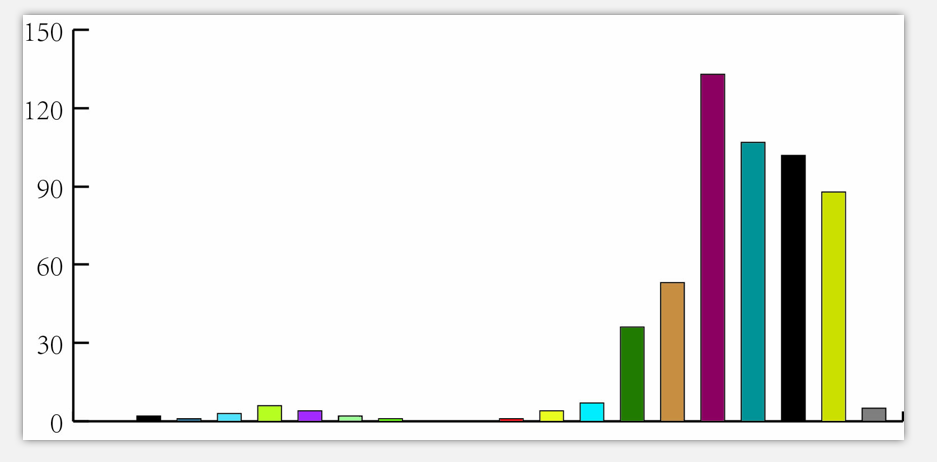

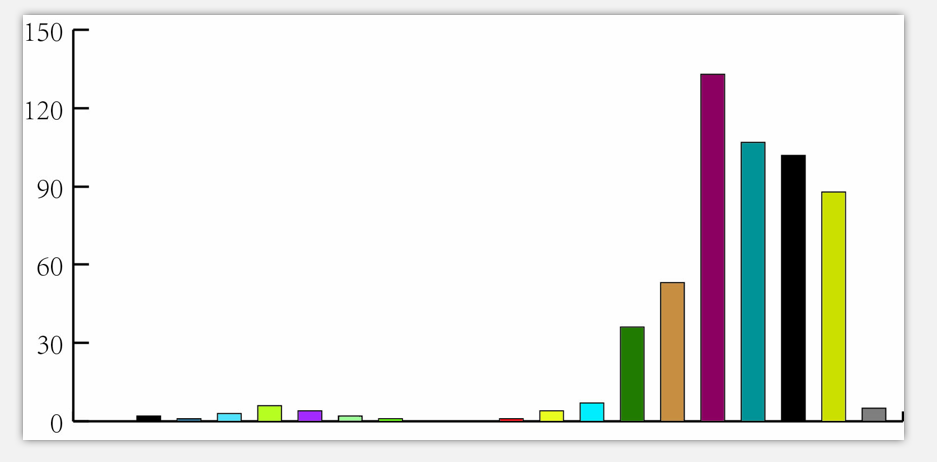

根据王佑镁教授和陈慧斌的研究,在“电子书包”实践和研究领域内,经标准化后提取的43个高频关键词,基本代表了我国在2003至2013年十年间“电子书包”的研究热点。这43个高频关键词的前10个是:电子书、电子书包、教育信息化、电子课本、学生、教师、平板电脑、信息技术、电子教材、数字化学习。

事实上,国家和各地政府都在不断推进教育信息化包括“电子书包”的实践研究和创新推动,从近二十年笔者投入教育信息化的实践与研究和这几年从事“电子书包”的实践研究情况来看,中小学教育信息化与“电子书包”虽然分属不同概念,但在具体实践过程中两者又密切关联。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》和《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》的出台,是我国多年教育信息化实践研究首次发布的政府规划文件,明确了教育信息化的发展目标、方向、任务和措施。它标志着教育信息化越来越显示出其突出的地位和重要性,并对我国今后教育信息化建设具有重要指导作用,在我国教育信息化发展历程中具有里程碑意义。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确指出:“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视。”可以看出,教育信息化已被视为我国教育事业发展的重要支撑。

教育信息化是我国科教兴国战略实施的必要手段,信息化教育也是未来教育发展的大趋势,是关乎国计民生的重要举措。《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中明确提出了推动“电子书包”和“云计算”项目,促进学生运用信息技术丰富课内外学习和研究。目前,“电子书包”实践和研究给中小学教育教学改革带来了活力。从上海及全国各地对“电子书包”实践研究及文献所表达的研究过程和研究成果来看,有“电子书包”环境下学科教学模式和行为分析研究,“电子书包”中基于学习者模型的个性化学习资源研究,基于“电子书包”的“翻转课堂”教学模式实践研究,“电子书包”应用现状与未来趋势研究,国内外iPad项目及“电子书包”比较研究,教师和学生对“电子书包”的态度及理解研究,“电子书包”教学应用家长态度的调查研究,电子课本与“电子书包”标准及应用发展之路的国际研究,“电子书包”训练学生创新思维的研究,中学生基于“电子书包”学习的动机现状及其归因分析研究,“电子书包”试点学校学生学习方式差异性分析研究,基于“电子书包”的“云课堂”平台设计研究,“电子书包”应用效果评价研究,国外移动设备的典型教学应用与实施策略以及对我国“电子书包”深入应用的启示研究,面向生成的智慧学习环境构建与应用,“电子书包”系统的安全策略研究,等等。从我们的亲历实践、应用调研和相关文献研究来看,就全国而言,这几年的实践探索相比较过去的实践推动要更加务实、更重视关键领域里的基础。尽管一些地区在推动和绩效判断方面还存在较大争议,引起一些质疑,但总体上多年来的实践探索研究,使人们对“电子书包”和教育信息化的理念、实施环境、实施方法、实施途径、实施策略、实施评价和实施机制与保障以及信息化的课程开发、信息化的教学过程重建、教师信息技术能力提升等,都开始有了比较清晰的认识。

目前从全国范围来看,绝大部分地区在“电子书包”项目上虽然还是处于实验探索阶段,但取得的许多成果也是令人鼓舞。一些地方和学校的实验工作投入与政府的资源投入很受学生与家长欢迎,教与学的变革也实实在在发生着并处在重建阶段。一些教学机构将技术与教学过程、评价过程、平台建设、资源开发深度融合,也正在深刻影响着“电子书包”的项目开发和教学过程重建。

余安敏,上海市特级教师、特级校长,华东师大特聘教授,教育部“国培”专家、教育资源建设专家委员会委员,教育部教学成果奖评审专家委员会委员,上海市教育学会中小学信息科技理事会副理事长,上海市教科网专家委员会委员,上海教育资源建设专家委员会委员,上海市教育信息化重大项目专家委员会委员,上海市教委“立德树人、学科建设”专家委员会委员,上海市“双名工程”基地导师、主持人,闵行区教育学院名师、校长工作室主持人。