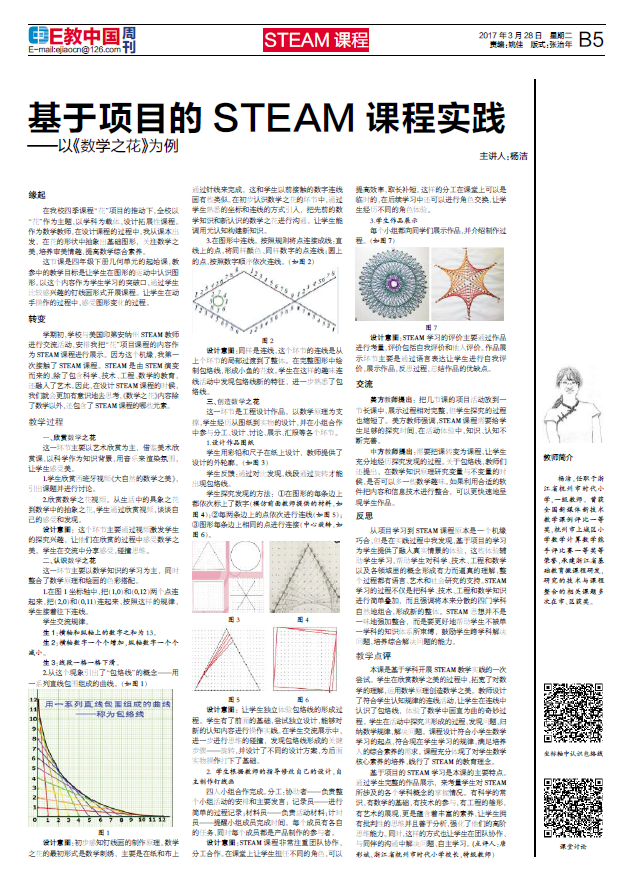

缘起

在我校四季课程“花”项目的推动下,全校以“花”作为主题,以学科为载体,设计拓展性课程。作为数学教师,在设计课程的过程中,我从课本出发,在花的形状中抽象出基础图形,关注数学之美,培养审美情趣,提高数学综合素养。

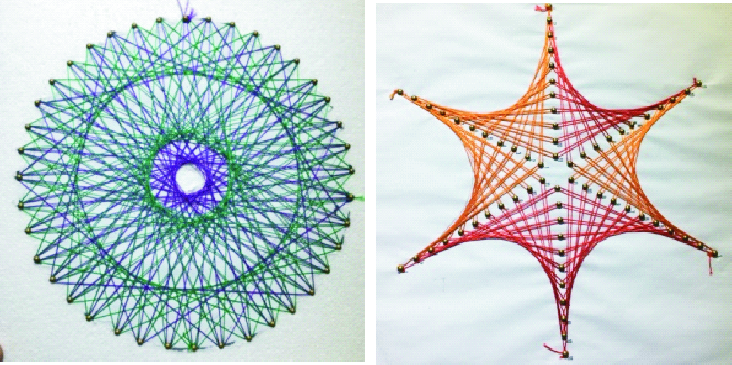

这节课是四年级下册几何单元的起始课,教参中的教学目标是让学生在图形的运动中认识图形。以这个内容作为学生学习的突破口,通过学生比较感兴趣的钉线画形式开展课程。让学生在动手操作的过程中,感受图形变化的过程。

转变

学期初,学校与美国印第安纳州STEAM教师进行交流活动,安排我把“花”项目课程的内容作为STEAM课程进行展示。因为这个机缘,我第一次接触了STEAM课程。STEAM是由STEM演变而来的,除了包含科学、技术、工程、数学的教育,还融入了艺术。因此,在设计STEAM课程的时候,我们就会更加有意识地去思考,《数学之花》内容除了数学以外,还包含了STEAM课程的哪些元素。

教学过程

一、欣赏数学之花

这一环节主要以艺术欣赏为主,借鉴美术欣赏课,以科学作为知识背景,用音乐来渲染氛围,让学生感受美。

1.学生欣赏西班牙视频《大自然的数学之美》,引出课题并进行讨论。

2.欣赏数学之花视频。从生活中的具象之花到数学中的抽象之花,学生通过欣赏视频,谈谈自己的感受和发现。

设计意图:这个环节主要通过视频激发学生的探究兴趣,让他们在欣赏的过程中感受数学之美。学生在交流中分享感受,碰撞思维。

二、认识数学之花

这一环节主要以数学知识的学习为主,同时整合了数学原理和绘画的色彩搭配。

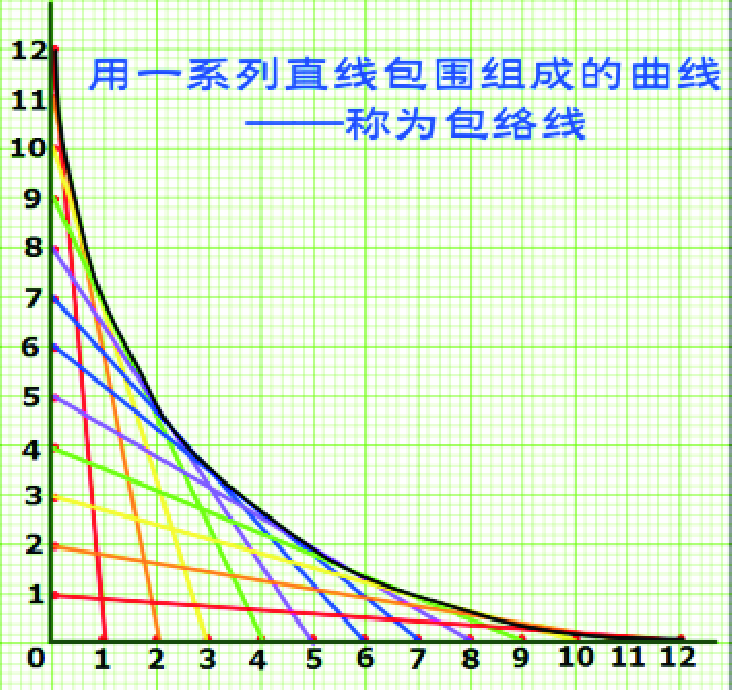

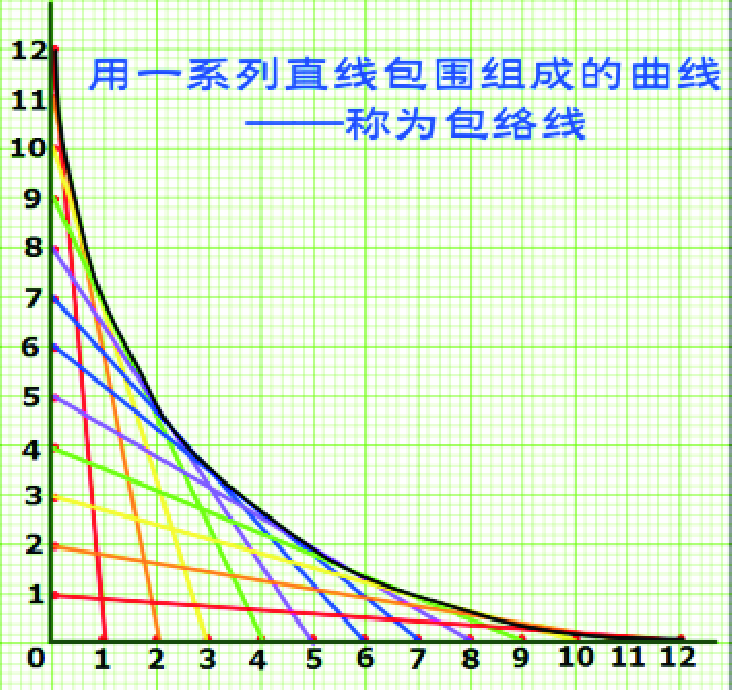

1.在图1坐标轴中,把(1,0)和(0,12)两个点连起来,把(2,0)和(0,11)连起来,按照这样的规律,学生接着往下连线。

学生交流规律。

生1:横轴和纵轴上的数字之和为13。

生2:横轴数字一个个增加,纵轴数字一个个减小。

生3:线段一格一格下滑。

2.从这个现象引出了“包络线”的概念——用一系列直线包围组成的曲线。(如图1)

图1

设计意图:初步感知钉线画的制作原理。数学之花的最初形式是数学刺绣,主要是在纸和布上通过针线来完成,这和学生以前接触的数字连线画有些类似。在初步认识数学之花的环节中,通过学生熟悉的坐标和连线的方式引入,把先前的数学知识和新认识的数学之花进行沟通,让学生能调用元认知构建新知识。

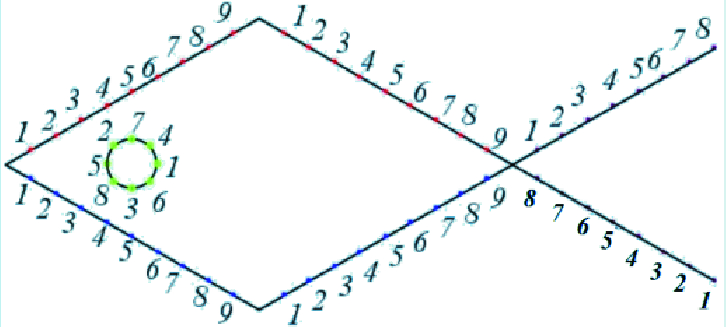

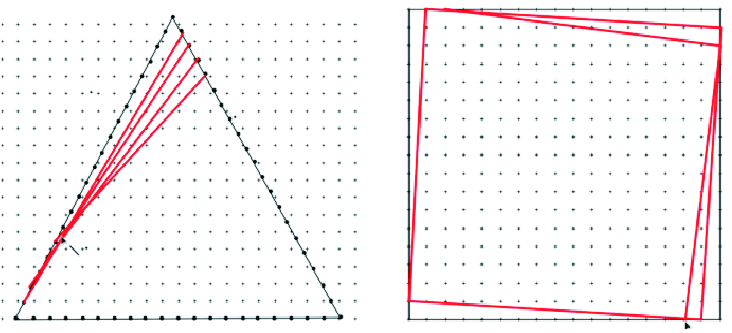

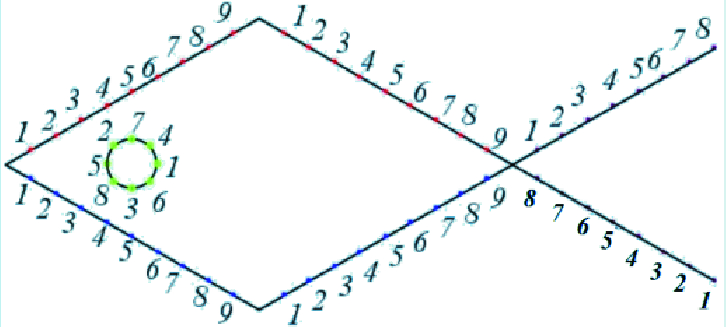

3.在图形中连线。按照规则将点连接成线:直线上的点,将同样颜色、同样数字的点连线;圆上的点,按照数字顺序依次连线。(如图2)

图2

设计意图:同样是连线,这个环节的连线是从上个环节的局部过渡到了整体。在完整图形中绘制包络线,形成小鱼的花纹。学生在这样的趣味连线活动中发现包络线新的特征,进一步熟悉了包络线。

三、创造数学之花

这一环节是工程设计作品。以数学原理为支撑,学生经历从图纸到实物的设计,并在小组合作中参与分工、设计、讨论、展示、汇报等各个环节。

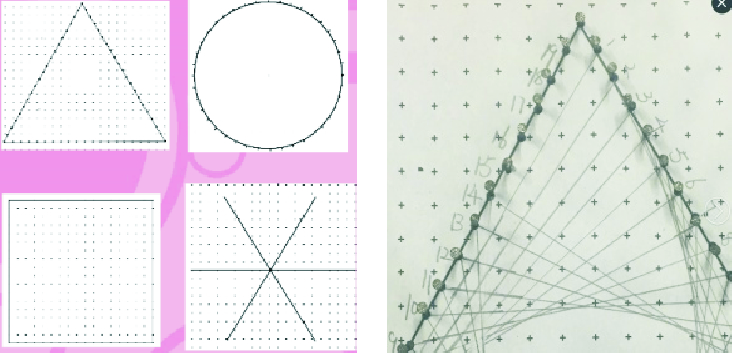

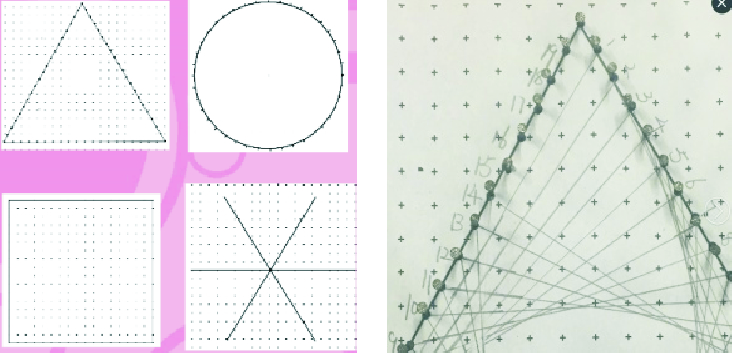

1.设计作品图纸

学生用彩铅和尺子在纸上设计,教师提供了设计的外轮廓。(如图3)

学生反馈:通过对比发现,线段通过旋转才能出现包络线。

学生探究发现的方法:①在图形的每条边上都依次标上了数字(模仿前面教师提供的材料,如图4);②每两条边上的点依次进行连线(如图5);③图形每条边上相同的点进行连接(中心旋转,如图6)。

图4

图4

图5 图6

设计意图:让学生独立体验包络线的形成过程。学生有了前面的基础,尝试独立设计,能够对新的认知内容进行操作实践。在学生交流展示中,进一步进行思维的碰撞,发现包络线形成的关键步骤——旋转,并设计了不同的设计方案,为后面实物操作打下了基础。

2.学生根据教师的指导修改自己的设计,自主制作钉线画

四人小组合作完成。分工:协助者——负责整个小组活动的安排和主要发言;记录员——进行简单的过程记录;材料员——负责活动材料;计时员——提醒小组成员完成时间。每个成员有各自的任务,同时每个成员都是产品制作的参与者。

设计意图:STEAM课程非常注重团队协作,分工合作。在课堂上让学生担任不同的角色,可以提高效率,取长补短。这样的分工在课堂上可以是临时的,在后续学习中还可以进行角色交换,让学生经历不同的角色体验。

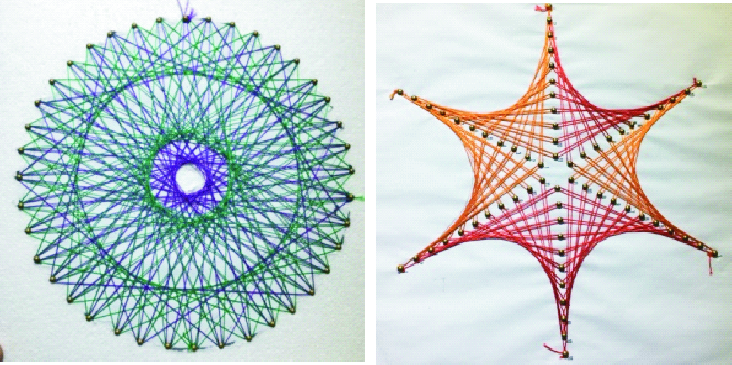

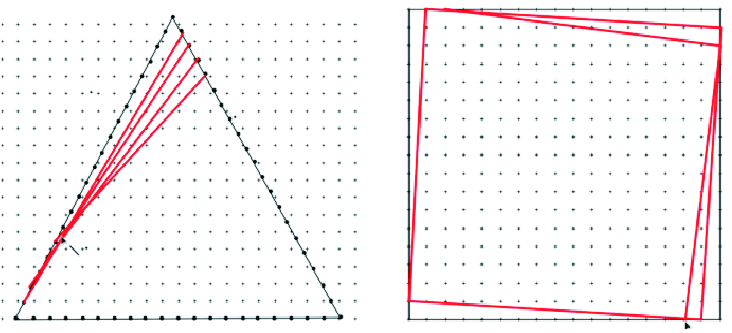

3.学生作品展示

每个小组都向同学们展示作品,并介绍制作过程。(如图7)

图7

设计意图:STEAM学习的评价主要通过作品进行考量,评价包括自我评价和他人评价。作品展示环节主要是通过语言表达让学生进行自我评价,展示作品,反思过程,总结作品的优缺点。

交流

美方教师提出:把几节课的项目活动放到一节长课中,展示过程相对完整,但学生探究的过程也缩短了。美方教师强调,STEAM课程需要给学生足够的探究时间,在活动体验中,知识、认知不断完善。

中方教师提出:需要把课转变为课程,让学生充分地经历探究发现的过程。关于包络线,教师们还提出,在数学知识原理研究变量与不变量的时候,是否可以多一些数学趣味。如果利用合适的软件把内容和信息技术进行整合,可以更快速地呈现学生作品。

反思

从项目学习到STEAM课程原本是一个机缘巧合,但是在实践过程中我发现,基于项目的学习为学生提供了融入真实情景的体验,这些体验辅助学生学习,帮助学生对科学、技术、工程和数学以及各领域里的概念形成有力而逼真的理解,整个过程都有语言、艺术和社会研究的支持。STEAM学习的过程不仅是把科学、技术、工程和数学知识进行简单叠加,而且强调将本来分散的四门学科自然地组合,形成新的整体。STEAM思想并不是一味地强加整合,而是要更好地帮助学生不被单一学科的知识体系所束缚,鼓励学生跨学科解决问题,培养综合解决问题的能力。

教学点评

本课是基于学科开展STEAM教学实践的一次尝试。学生在欣赏数学之美的过程中,拓宽了对数学的理解,运用数学原理创造数学之美。教师设计了符合学生认知规律的连线活动,让学生在连线中认识了包络线,体验了数学中画直为曲的奇妙过程。学生在活动中探究其形成的过程,发现问题,归纳数学规律,解决问题。课程设计符合小学生数学学习的起点,符合现在学生学习的规律,满足培养人的综合素养的需求。课程充分体现了对学生数学核心素养的培养,践行了STEAM的教育理念。

基于项目的STEAM学习是本课的主要特点。通过学生完整的作品展示,来考量学生对STEAM所涉及的各个学科概念的掌握情况。有科学的常识,有数学的基础,有技术的参与,有工程的雏形,有艺术的展现,更是蕴含着丰富的素养,让学生拥有批判性的思维并且善于分析,强化了他们的高阶思维能力。同时,这样的方式也让学生在团队协作、与同伴的沟通中解决问题、自主学习。(点评人:唐彩斌,浙江省杭州市时代小学校长,特级教师)

教师简介

杨洁,任职于浙江省杭州市时代小学,一级教师。曾获全国新媒体新技术教学课例评比一等奖,杭州市上城区小学数学计算数学能手评比赛一等奖等荣誉,承建浙江省基础教育微课程研发,研究的技术与课程整合的相关课题多次在市、区获奖。

图4

图4