课程教学案例

主讲人:李雯

STEAM教育是美国应对21世纪国际人才竞争的一项国家教育战略,近年来已成为国际教育界的热点研究问题。STEAM教育并不是科学、技术、工程、艺术和数学教育的简单叠加,而是强调多学科的交叉融合,以更好地培养学生的创新精神与实践能力。本文基于“三维创意设计”校本课程中一个项目课例,总结将STEAM教育理念融入课堂的教学实践。

一、设计依据

在基础教育领域,以培养创新人才为目标,采用多种手段、多种途径、综合多学科知识与技能的创新课程成为培养学生创新精神和实践能力的主要手段。3D打印和三维创意设计的相关课程已成为此类创新课程的典型代表。基于STEAM的教育理念,“三维创意设计”课程将多学科的基础知识整合在若干教学项目中,在课堂中进行系统的情境教学。对三维设计和3D打印等先进技术手段的应用过程,有助于学生学会设计、学会思考,形成良好的思维习惯和行为习惯。

二、课例特色

课程中师生首先共同梳理一个充满人文关怀的视频案例,了解工程设计的主要环节。在此基础上,教师创设问题情境,以“修复玩具蜘蛛”为任务进行分析讨论,贴近生活实际,将数学、技术和工程有机地交叉融合,使学生在实践体验中学习应用多学科知识应对现实问题。充分利用三维设计软件、3D打印技术,将设计构思转化为模型,并通过进一步制作实物,来提升学生在图样表达和物化能力方面的技术核心素养。

三、内容呈现

1.教学目标

(1)知识与技能:了解工程设计过程及其各个环节,知道设计是动态且有章可循的,理解设计过程需要不断优化。

(2)过程与方法:经历设计的一般过程,初步学会有计划、有步骤、科学地开展设计活动的方法。在思考、讨论和合作实践中,培养技术实践、表达、交流、评价的能力和协作意识。

(3)情感态度与价值观:初步形成和保持对技术问题的敏感性和探究欲望,感受技术问题解决过程的艰辛与曲折。

2.教学过程

(1)引入环节

教师首先介绍3D打印的应用和前沿信息,并提问:“也许你认为这些高大上的技术还只是科学家和工程师的事。3D打印技术给我们每个人的生活带来了什么呢?”引发学生思考。

创设情境

发现与明确问题

方案的构思

模型绘制与制作

作品测试

展示交流及评价

归纳小结

图1 教学流程示意图

(2)创设情境环节

教师播放一段视频:父亲为先天残疾的儿子制作3D打印的义肢,引导学生进行案例分析,梳理这位父亲设计制作的全过程,并将主要环节板书在黑板上。

设计意图:视频中深厚的父爱能够打动学生,激发学生兴趣。在教学设计上摆脱了传统的“教师讲、学生听”的模式,采用引导—分析—探究的形式,师生共同梳理视频内容,自然得出工程设计过程的主要环节,易于学生接受和理解,符合STEAM教育的情境性特征。

(3)发现与明确问题环节

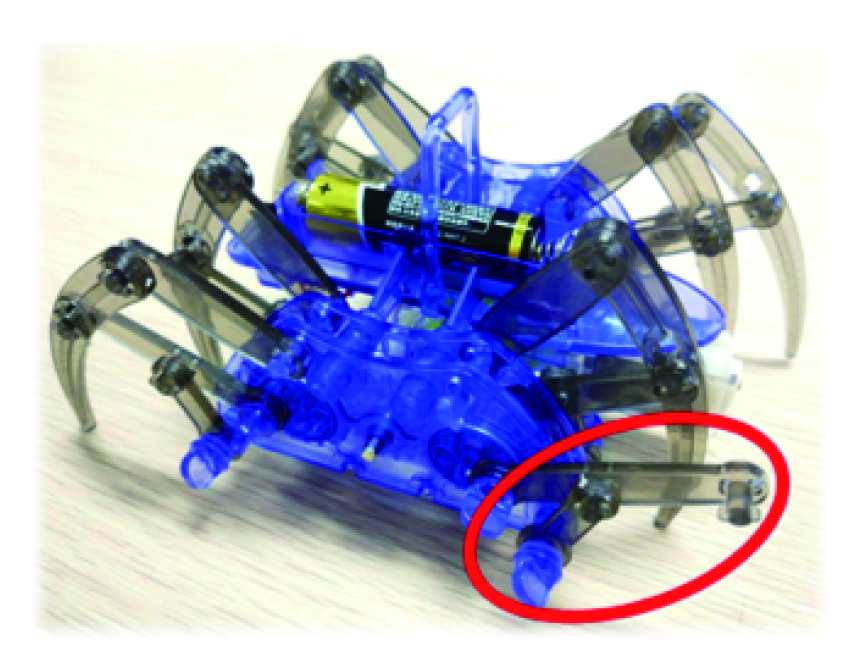

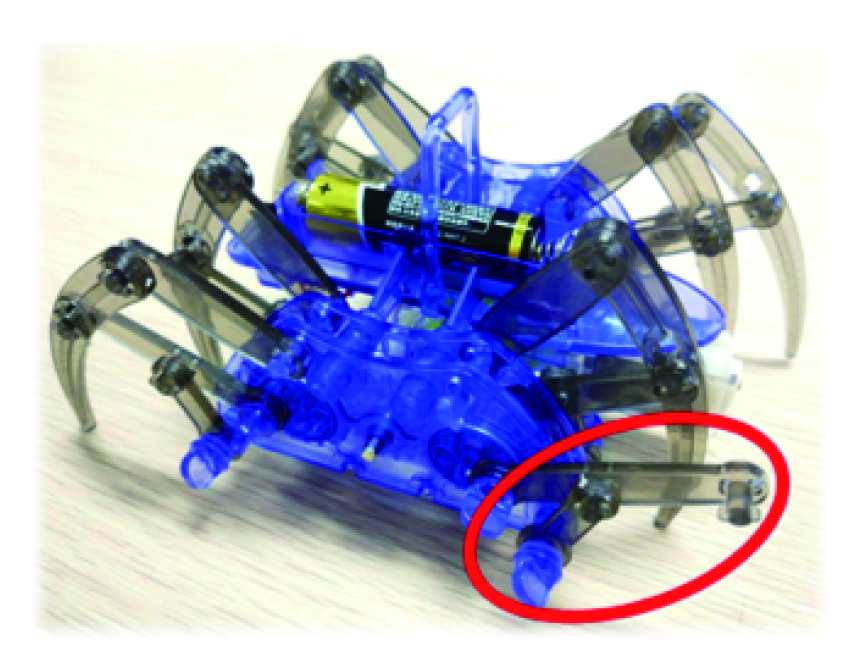

教师引导学生观察桌上玩具蜘蛛的爬行状况,发现它饱受身体残缺的痛苦,从而引出本节课的任务——学习制作义肢的方法并修复玩具蜘蛛。

图2 玩具蜘蛛

设计意图:本课选择了生活中的实际问题,在解决问题的过程中引导学生综合运用多学科知识,与STEAM教育的跨学科性相一致。

(4)方案的制订环节

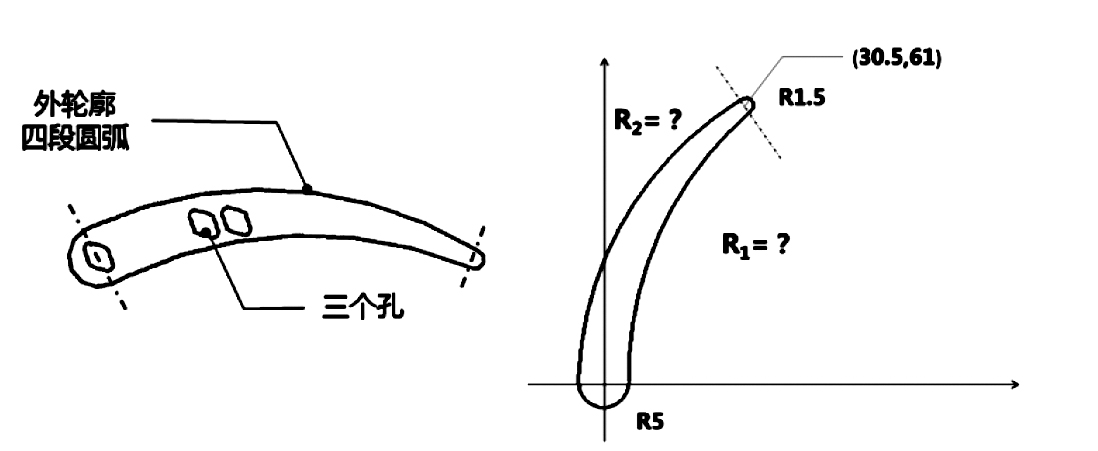

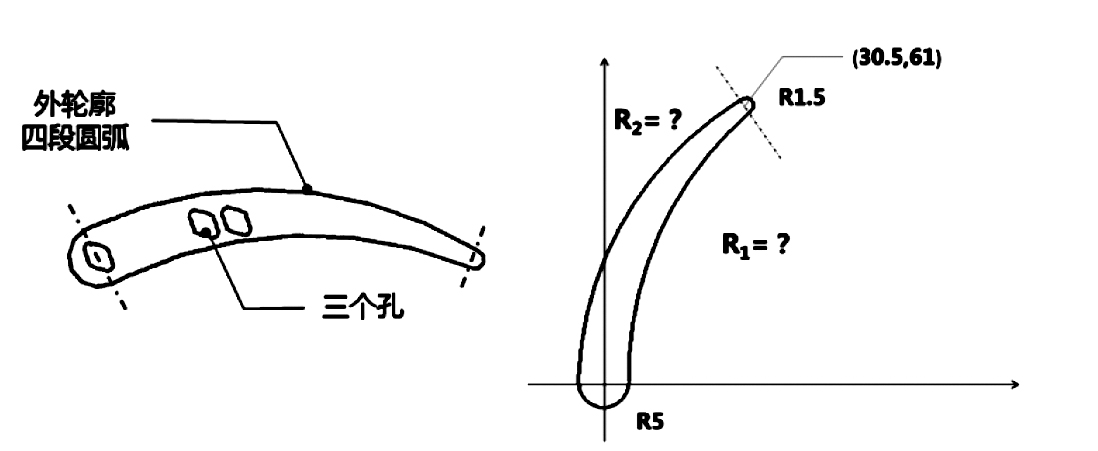

在发现问题后,学生拆下完整的腿部零件,将零件轮廓描在纸上并进行分析。教师首先指导学生测量一些简单尺寸,再引导学生进行小组讨论,采用三种方法测量最难确定的外轮廓圆弧半径。在测量的基础上,教师提出关于孔轴尺寸配合、加工精度、结构强度的问题。

设计意图:求解圆弧半径的过程是应用数学知识解决实际问题的过程,触发学生学习、探究。学生能在亲身实践中找出误差更小的测量计算方法,对所学数学知识有更深刻的理解,从掌握单纯知识点转变为掌握解决问题的方法。

图3 分析零件轮廓尺寸

(5)设计图样的绘制环节

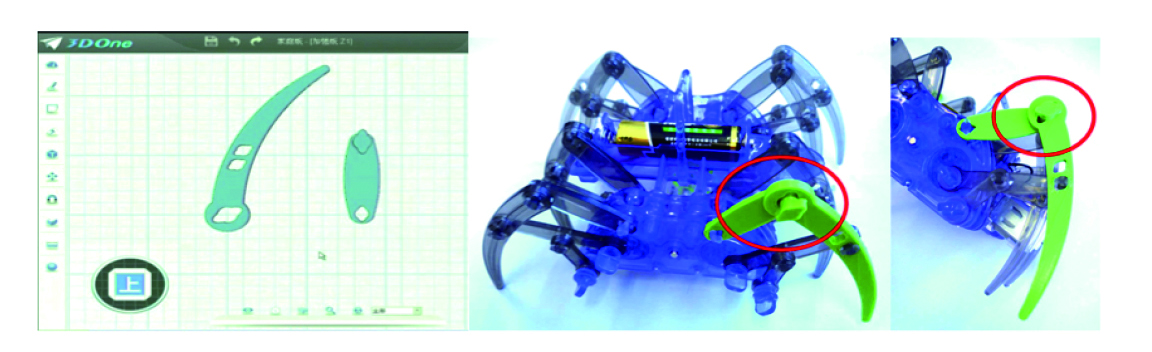

学生使用三维设计软件绘制零件模型。教师巡视指导,帮助学生分析遇到的问题,帮助学生建立实现技术、解决问题的信心。

(6)模型的制作环节

教师指导学生通过3D打印机打印模型。学生学习3D打印机的使用,了解相关加工工艺。

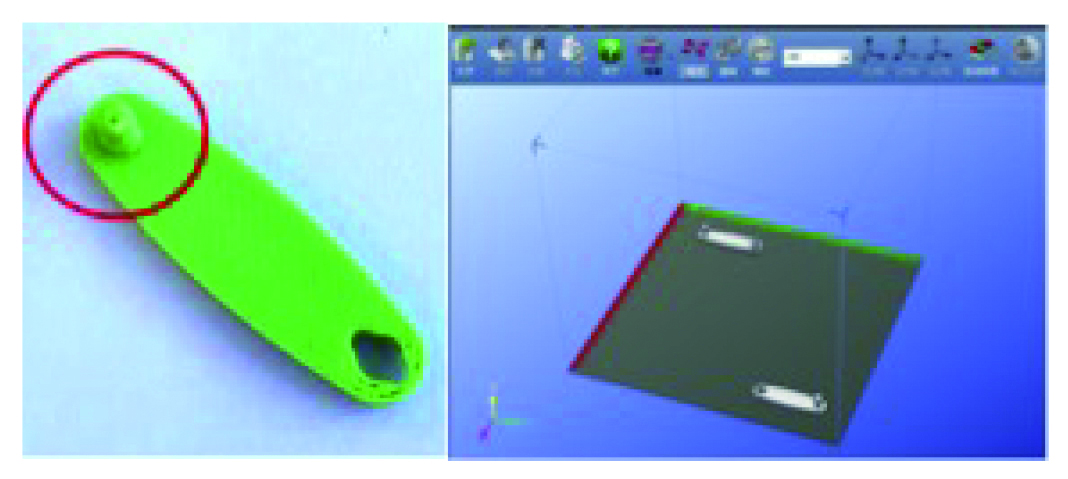

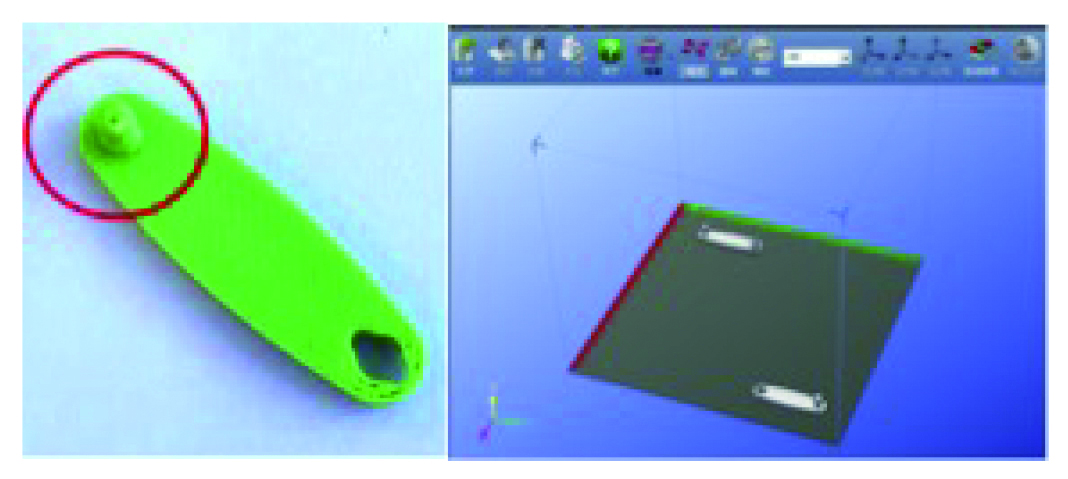

学生首次打印出的零件并不成功,教师引导学生分析原因,共同处理两个生成性问题:

第一,零件变形问题。教师引导学生观察打印机的工作过程,逐步分析得出由于打印零件的横截面过小,下一层打印材料还没有充分冷却,导致新一层材料就堆积上去而造成变形。由此学生认识到自动打印布局是不可行的,并提出将两个零件置于打印平台两端,尽可能增加零件间距,延长堆积两层材料间的时间间隔,有效改善了这一问题。

图4 打印零件变形问题及解决方案

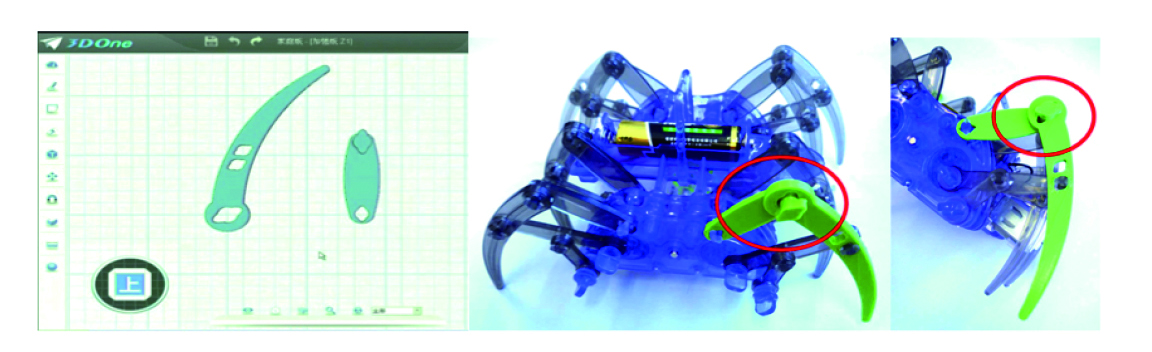

第二,打印零件强度较差。学生提出了增大零件间的孔轴尺寸以增强零件强度的方法。通过对零件尺寸进行重新设计,打印出的零件强度明显增加,且可以实现良好的尺寸配合,使蜘蛛恢复正常行走。

图5 增强零件强度设计图

图6 增强零件强度的学生设计作品

设计意图:教师对生成的问题及时进行指导,和学生共同优化设计方案。学生经历亲身实践,会对3D打印加工精度和零件配合的问题有更深入的理解,符合STEAM教育的体验性特征。

(7)作品测试环节

零件打印完成后,学生组装并测试蜘蛛爬行情况,对有问题的零件进行修复调整。

(8)展示交流与评价环节

本课的评价方式是学生自评、互评与教师评价相结合。教师制作了自评和互评量表。评价过程强调多元评价主体、面向学习过程的评价。

(9)归纳总结环节

通过总结工程设计过程中运用的多学科知识对解决实际问题的作用,促进学习者将零散的知识系统化。在此基础上,教师播放一段智能蜘蛛随音乐跳舞的视频,引导学生继续探索生物学知识和智能技术结合的应用,进一步激发学生探索创新的愿望。

四、实践反思

本课立足于通过项目实践培养学生在图样表达和物化能力方面的技术核心素养,体现了STEAM教育的跨学科性、体验性和情境性的核心特征。教师合理选择基于真实生活情境的教学内容,恰当梳理与其他学科的交叉融合。通过工程实践实现情境性问题的解决,让学生体验真实的生活,获得社会性成长。

五、教学点评

本课中,学生发现问题,提出方案,利用数学知识进行测量,运用三维设计软件实现设计图的表达,使用3D打印技术完成制作,通过解决打印中的问题,分析部件损坏原因并加强易损部件强度,进一步优化结构。课程体现了对学生创新精神的培养,也体现了对学科核心素养的培养,充分践行了STEAM的教育理念。

本课用短片引入新课,既展现了技术满足人类需求的人文关怀,也把发现问题、解决问题的过程展示给学生,引导学生进入主题,使其树立了应用技术解决问题的技术意识。

生成性问题的解决是本课的又一亮点,体现着教师的教学智慧。在传授学生技术、体验操作实践的过程中,还承载着思想方法的传承与润物无声的影响。生成性问题的解决也给学生以榜样示范,激励学生进一步探索技术世界。(点评人:刘晓岩,北京市朝阳区教研员)

教师简介

李雯,中国人民大学附属中学朝阳学校科技中心副主任,中学一级教师。曾荣获北京市基础教育优秀课堂教学设计评选一等奖、北京市中小学第一届“京教杯”青年教师教学基本功展示活动一等奖等荣誉。指导学生参加全国创新思维竞赛和创意工程挑战赛,多次获得全国一等奖。