习总书记指出:中华文明绵延数千年,有其独特的价值体系。中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化地影响着中国人的思想方式和行为方式。近年来,中小学生的传统文化教育越来越受到重视。教育部已出台相关规定,把中华优秀传统文化教育系统融入课程和教材体系。近日,中国江苏网对东台市教育局局长王劲松进行了专访。

记者:作为横跨文学、艺术和教育三个领域的专业人士,在您看来,中国传统文化教育对现在的孩子以及家庭来说,是否会有所缺失?如果有,现状又如何?您认为这是什么原因造成的?

王劲松:五千年厚重的历史文化是我们这个民族生生不息的“根”和“魂”,实现中华优秀传统文化的教育普及,必须建立大教育格局,使之融入国民教育、社会教育、家庭教育的各领域和全过程,形成教育整体合力。而家庭教育在文化启蒙、每日涵养、耳濡目染等方面具有其他教育无法取代的地位,是教育整体合力中不可或缺的一支力量。父母是孩子的第一任老师,培养孩子做一个有“根”的人、大写的“人”,也是家长的职责所在。

调查发现,目前在家庭层面自觉加强优秀传统文化传承的现状并不是很乐观,原因有多个方面:一是受浮躁心态和功利倾向影响,家庭教育中更多的是以“成才”教育取代“成人”教育,以分数的“一元”取代发展的“多元”,以学校教育取代家庭教育,造成了家庭教育的“缺位”和“失魂”。二是有些家长自身也需要进一步增强文化自觉、树立文化自信、走向文化自强,特别是在优良家风建设方面还有许多工作要做、功课要补。三是农村留守儿童居多,父母在外打工,疏于对孩子的日常教育,让“完整”的教育变成奢望,也成为学校教育不能承受之重。

记者:近年来,全市中小学传统文化教育开展了哪些卓有成效的工作?又取得了什么样的成绩呢?

王劲松:近年来,我市在加强中小学传统文化教育方面做了一些探索。

一是加强社会主义核心价值观教育。我们加强环境、学科和活动三类课程建设,常态化开展“美德行”“雏鹰助老,情暖夕阳”“续写雷锋日记”等主题德育教育,逐渐形成品牌和影响力;根据学生认知规律和身心特点,编写《新三字经》《东台名人》等乡土校本教材,开展“手绘文明”“日行一善”等开口小、参与面广的活动,让学生在活动中主动建构价值,促进知行合一。

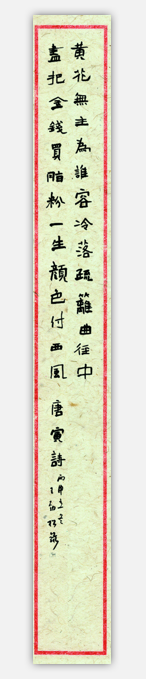

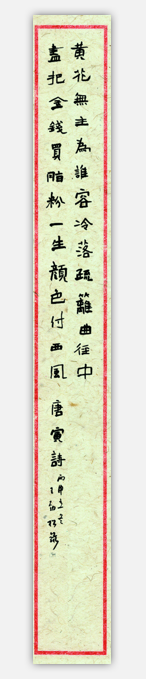

二是加强“一校一品”的学校文化建设。我们大力推进和而不同的学校特色文化建设,实验小学的“努力”文化、第一小学的“求真”文化、安丰中学的“乐学”文化……就是基于学校办学传统、办学特色、师生认同的价值提炼和特色实践。2016年,我们举办第五届东台教育论坛,开设了5个特色文化建设现场,后港小学的“写字育人”、时堰小学的“书香建设”等,给全市中小学校长带来了不小的冲击,促进各校对加强学校特色文化建设从“心动”真正走向行动。

三是拓宽传统文化教育的平台和载体。2015年,我们创办了全市中小学国学培训体验基地,优秀文化传承平台的示范辐射效应日益显现。2016年,我们在全市开展了起始年级家长全员培训活动,立足于家校融合,对家长进行言传身教、优化家教氛围、开展亲子共读等提出明确要求,对传承优秀传统文化形成共识。结合双语“真阅读”工程的实施,我们开展经典诗文诵读、读书笔记展评等现场活动,将优秀传统文化涵养落在日常、抓在经常。

记者:您在书法艺术上的造诣颇深,从专业上来讲,中小学生普及书法艺术教育的实际意义是什么?对青少年的未来发展有何积极影响?

王劲松:加强书法教育是教育部明确提出的要求。从大的方面说,加强书法教育教学,就是要着眼于“端端正正写中国字,堂堂正正做中国人”,让文字中包含的中国传统文化“地质层”的因子成为育人的丰厚养料,让学生从小对书法这一国粹多一份认知认同和情怀情结,让书法这一“有意味的形式”成为学生审美体验、感受、表现和创造的重要资源,这对青少年习惯、性格、气质的养成具有重要作用。

从小的方面说,培养中小学生写好字,关键在于把字写得规范、端正、整洁,培养孩子良好的书写习惯。郭沫若曾说:“培养中小学生写好字,总要把字写得合乎规范,比较端正、干净、容易认。这样养成习惯有好处,能够使人细心,容易集中意志,善于体贴人;草草了事、粗枝大叶、独行专断,是容易误事的。”因此,开展书法教学,有着多方面的积极意义。

记者:目前在中小学生中推广普及书法课程,难点在哪里?东台市教育系统是否做过有益的尝试?

王劲松:《中小学书法教育指导纲要》颁布实施以来,书法教育在素质教育实践中发挥着越来越重要的作用。推广普及书法课程,基础在学校,重点在课程,关键在教师。学校要把“指导纲要”细化到各年级段,做好课程规划实施、教师研修培训、校本资源开发、评价机制完善等工作,保障书法教育教学常态化、序列化。书法教师要增强自身综合素养,自身写字不尽如人意,就很难谈得上有效示范,学生就难以“亲其师、信其道”;要增强指导力,一个有经验的书法教师应该能针对学生的不同情况进行个别指导、因材施教;要强化责任担当,从育人的高度看书法,满怀热情、俯下身子,做课程的建设者和促进者。我们经常能看到一个现象:如果一个学校有一两个热衷此道、乐此不疲的教师,在学校支持下就会带动身边一批人,形成一个团队,对书法教学形成带动辐射,甚至形成一所学校的书法教育特色。

东台市对书法教育一直比较重视,在加强课程建设、区域整体推进等方面进行了一些探索和实践,取得了初步成效。

课程层面,小学各学段每天语文课安排10分钟写字时间;把书法指导课作为新课型,研制出基本课堂教学模式向全市推广;农村学校利用学生中午在校时间安排写字,有条件的学校每周由专业教师利用电视录播室进行视频教学,供书法普及阶段师生共同学习。

活动层面,每年举办全市小学生现场写好字展评活动,评选优胜学校和班级;每年开展现场才艺大赛,把硬笔和软笔书法作为重要展示项目;举办优秀读书笔记展评,把书写作为权重。

师资层面,把书法纳入教学基本功培训与考核范畴,不少学校要求教师每周完成“三字”作品,每月开展点评交流。

最近,我市依托教师发展中心成立教育书画院,吸纳教育系统有书画专长的教师加入,定期邀请书法专家开展讲座,进行书画研究和交流活动,培养出了一批专兼职书法美术教师队伍,对加强书法师资建设起到了积极的推动作用。

记者:作为教育界的书法家,您对青少年学习书法艺术有何建议和指导?

王劲松:首先要遵循规律之“真”,取法乎上。重在日日练习,多读帖揣摩,入乎其内,得其三味。在此基础上多临帖书写,所谓提笔即是练字时,练字的时间总还是有的。清代曾国藩的《日课十二条》道: “早饭后作字,凡笔墨应酬,皆当作功课,不可待明日,愈积愈难清。”这种精神和习惯值得提倡。

其次要注意目的之“善”,修身养性。有了一定的基础之后不可沾沾自喜、急于求成,要进一步放慢脚步,在练习中体会书法之道的“运用之妙,存乎一心”,“笔笔未宜忽,字字悟其神”,让自己的书法学习自觉性置于更宽的境地,从而不断有新的收获和发现。在这一过程中,心境趋于平和,多了份“宁静致远”的情怀,也更多地将感性认识和理性思考结合起来。

最后要讲求艺术之“美”,怡情悦性。艺术以审美为核心,书法之美,如林语堂所云:“一切艺术的闷葫芦,都是气韵问题。”让气韵生动起来、丰富起来,是一个渐进的过程。正所谓“功夫在诗外”,书法也要讲求“字外功”,多亲近自然,才会对“横如千里之阵云、点似高山之坠石”获得更多的字外之趣;多观摩名家书法、各种展览,多读读与之相关的书籍,多增加自身的文化积淀,才会对书法这一中国特有艺术形式有更深的体会和自信。

记者:最后再回到书法艺术本身,我们注意到,您在书法艺术领域已取得了不俗的成就。近些年来,您对书法艺术所探寻和追求的是什么?

王劲松:有时,我以为可以没有书法,殊不知,书法已然成为我生活的一部分,甚至是一种生活方式。

书法除了实用,更主要的是愉悦性情,提升修养。对我们从事创作的人来说,一旦拿起笔,就仿佛能驾驭一切,掌握一切。笔墨如此多娇,这大概就是“欣然命笔”的诠释吧。希望我的作品能让我在今后的岁月中,找到内心的安定。

黄公望曾有一句话,非常有意思。他说:“画不过意思而已。”“意”是不变,是法;“思”是变,是想法。一个常,一个无常。

没有想法的书法家常常在常识之中,而艺术往往在常识之外。